プロジェクトビッグワンの名で開発された往年のCB1000スーパーフォア。その末裔であるCB1300シリーズには標準仕様とSP仕様が存在する。足まわり装備の違いだけでなくディメンションも異なるSPの乗り味とは?

●文:ヤングマシン編集部(ヨ) ●写真:長谷川徹 ●外部リンク:ホンダ

1990~2000年代に栄えた『ビッグネイキッド』の末裔

巨大な4気筒エンジンを積み、威風堂々の体躯から想像するよりもスポーティな走りを披露するのがCB1300シリーズの持ち味。その源流は、1992年に発売されたCB1000SFまでさかのぼる。

CB1000SFは当時の旗艦ツアラーCBR1000Fのエンジンを搭載し、「乗れるもんなら乗ってみろ」と言わんばかりの巨躯とそれに似合わぬスポーツ性を発揮。1998年にはクルーザーのX4をベースとした1284ccのマシンに進化したが、一方で軽快感は失われた。

現行CB1300シリーズの始まりは2003年登場のCB1300SFだ。排気量は前作から引き継いだものの全身から贅肉を削ぎ落とし、初代1000のコンセプトに立ち返ったようなシルエットに。2005年にはハーフカウルを装着したSB=スーパーボルドールが追加され、ビッグネイキッド界の不動の王者になった。

2009年のマイナーチェンジでは足着き性に考慮したという変更が行われ、親しみやすさを増す一方で車高が下がったことにより、威風堂々のシルエットも少し優しげなものになっている。

【CB1300 SUPER FOUR/SP】伝統あるネイキッド版のCB1300 スーパーフォアにもSTDとSPが存在する。価格は156万2000円(SPは193万6000円)だ。

そんなCB1300シリーズに、2018年に追加されたのがSPだ。前後にオーリンズ製サスペンションを奢り、フロントブレーキはブレンボ製キャリパーで強化。これに加え、SPのみ車高が2008年以前と同じ数値に戻っていた。諸元表は5mm刻み表記なので厳密な数字はわからないが、スペック上は最低地上高とシート高がSTDに対し10mm上がっている。これがマシンの佇まいや走りに影響を与えているのだ。

走らせると、エンジンは相変わらず分厚くまろやかなトルクの塊。街中を走っているときのフィーリングはネイキッドスタイルのクルーザーと言っても差し支えないほどで、昼間の都内であれば2000rpmまでで事足りてしまう。高速道路でも100km/hを3000rpmでこなし、8500rpmのレッドゾーンまで使っても吹け上がり感はフラットだ。

街中の走りは巨体に似合わぬ従順さ。体力任せの乗り方だと重さを感じるかもしれないが、太いトルクをスロットルで操るようにすると細かい切り返しも想像以上に軽快だ。

【操る愉しさもヘビー級!】大きく長い車体により実際の旋回力はそれほどでもないが、大きなバイクを自在に操っている実感はCBならでは。熟成のエンジンは絶品だ。

生き生きしてくるのはワインディングに持ち込んだとき。車高が上がっているぶん、ある程度荷重を与えたほうがスポーツ性を引き出しやすく、程よいバンク角でシートに体重を預けていると『ギューッ』と曲がっていく。そのときの足まわりのフィーリングはさすがオーリンズといったところで、ステップが接地するレベルでも吸収性を失わず乗り心地はいい。ブレーキのコントロール性も筆者レベルでは文句なしだ。

SPはSTD車に比べると足着きなど優しくない部分もあるが、そのぶん往年のビッグワンのDNAをより色濃く感じられると言っていい。CB1300は今も唯一無二だった。

上半身の前傾が少ないゆったりしたライポジが特徴。膝の曲がりも小さめで、殿様乗りが似合う。足着きも排気量の割には悪くない。車重があるので取り回しにはある程度の体力またはコツが必要だ。【身長183cm/体重81kg】

【TESTER ヨ】ビッグNK時代とともにバイク歴が始まり、かつて編集長を務めた姉妹誌ビッグマシン(現在は休刊)ではCB1300シリーズと長い付き合いだったという編集者。

Honda CB1300 SUPER BOL D’OR SP

主要諸元■全長2200 全幅825 全高1215 軸距1520 シート高790(各㎜) 車重272㎏(装備)■水冷4ストローク並列4気筒DOHC4バルブ 1284cc 113ps/7750rpm 11.4kg-m/6250rpm 変速機6段 燃料タンク容量21L■タイヤサイズF=120/70ZR17 R=180/55ZR17 ●価格:204万6000円 ●色:白×赤、青×白

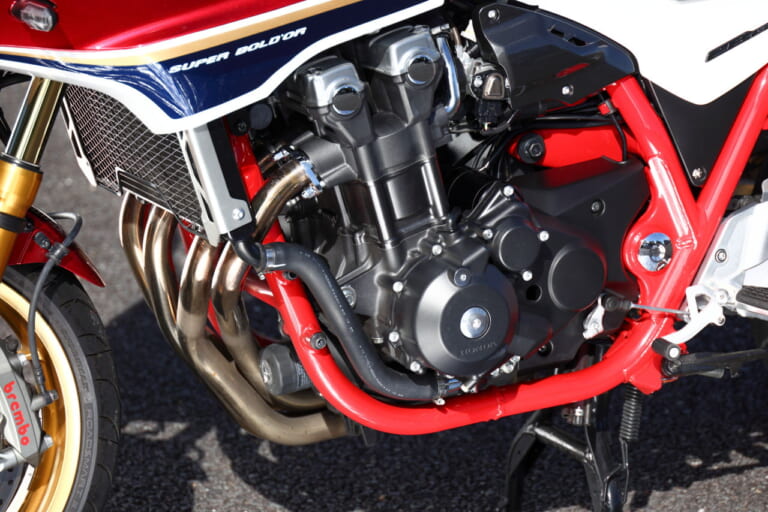

赤いフレームと金色の足まわりがSPの証。スーパーボルドールのハーフカウルの形状は、1980年代の名車CB1100Rをオマージュしている。

センタースタンドを標準装備。エンジン幅による迫力は現代のバイクにないものだ。サイレンサーは2017年以降に小型化し、野太いサウンドになった。

※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※特別な表記がないかぎり、価格情報は税込です。

最新の関連記事(ホンダ [HONDA] | 試乗インプレッション/テスト)

これまで以上に万人向き、さらに気軽な乗り味に! 10月上旬の全日本ロードレース選手権第6戦では、フル参戦しているJ-GP3クラスで3位を獲得。今季2度目の表彰台に立てたのですが、そのちょっと前に、かつ[…]

ライター中村(左)とカメラマン柴田(右)で現行と初代のGB350を比較 予想以上に多かったGB350の初代と2代目の相違点 「あら、エンジンフィーリングが変わった?」2025年9月、車種専門ムック「G[…]

新基準原付とホンダ「Lite」シリーズ 皆さん既にご存知のことかと思いますが、新基準原付とは2025年4月1日から新たに設けられた原付一種の区分で、排気量50cc超125cc以下、かつ最高出力が4.0[…]

十分な軽さ、しかし失っていないビッグ1的な貫禄 2025年2月28日に発売され、6月30日に受注終了となったファイナルエディションでCB1300シリーズが終止符を打った。ホンダのビッグ1シリーズ的なも[…]

バイク歴20年、公道歴3年 川井選手はモトクロスではCRF150R、公道ではCB250Rに乗っている現在23歳のプロモトクロスライダー。4歳の頃にモトクロスを始めて、きっかけは通りすがりに小さい子がモ[…]

最新の関連記事(CB1300シリーズ)

BIG-1が培った価値はホンダのヘリテイジになる ’91年の東京モーターショーに忽然と姿を現したCB1000スーパーフォア。現在のようにネットやSNSもない時代で、事前情報などは一切なく、まさに突然の[…]

CBで戦うことにロマンがあった ’91年の東京モーターショーに参考出品されたCB1000SFのプロトタイプを見たときは、純粋に「カッコイイ!」と衝撃を受けた。そして’92年に市販版が出るや早速手に入れ[…]

デカいバイクに挑むロマンがここにはある これまで何度か噂には上っていたが、遂にそのときがやってきてしまった。’92年の初代BIG-1ことCB1000SFから30年以上の長きに渡り、ビッグネイキッドのみ[…]

ホンダ CB1300スーパーボルドール(2018)試乗レビュー この記事では、平成28年度排ガス規制に対応しモデルチェンジを行った2018年モデルについて紹介するぞ。 ※以下、2018年6月公開時の内[…]

ホンダの大排気量並列4気筒エンジンをジェントルかつスポーティーに TSRは鈴鹿のマフラーメーカー「アールズ・ギア」とともに世界耐久選手権(EWC)を戦い、リプレイス用のマフラーも同社と共同開発していま[…]

人気記事ランキング(全体)

高いコスパと「旅」をテーマにした日常着としてのデザイン 『葬送のフリーレン』は、魔王を倒した勇者一行の後日譚を描くファンタジー作品だ。主人公のエルフ・フリーレンが、かつての仲間との約束を果たすため、あ[…]

YKKと組んだ“固定力革命”。ねじれに強いPFバックルの実力 今回のシェルシリーズ刷新で最も注目すべきは、YKKと共同開発したPF(ピボットフォージ)バックルの採用だ。従来の固定バックルは、走行中の振[…]

街中の視線を独り占めする「愛おしいデザイン」 coffret(コフレ)の最大の特徴は、その名の通り「小箱」のようなコロンとした愛らしいフォルムだ。全長約2.1m、幅約1mというコンパクトさは、見ている[…]

現行2025年モデルの概要を知るなら… 発売記事を読もう。2025年モデルにおける最大のトピックは、なんと言っても足つき性を改善した「アクセサリーパッケージ XSR125 Low」の設定だ。 XSR1[…]

ガソリン代の悩みから解放される「圧倒的な経済性」 まずビベルトラックで注目したいのが、日々のランニングコストの安さだ。 昨今のガソリン価格高騰は、業務や生活で車を使わざるを得ない人々にとって死活問題。[…]

最新の投稿記事(全体)

Y’S GEARの新作コレクション バイクメーカー・ヤマハのノウハウを惜しみなく投入するY’S GEAR(ワイズギア)から、2026年モデルの新作コレクションが届いた!今年はオリジナルヘルメット3型を[…]

最新モデルについて知るなら…最新モデル発売記事を読もう これから新車での購入を考えているなら、まずは最新の2026年モデルをチェックしておこう。W800の2026年モデルはカラーリングを一新し、202[…]

伝説の始まり:わずか数か月で大破した959 1987年11月6日、シャーシナンバー900142、ツェルマットシルバーの959はコンフォート仕様、すなわちエアコン、パワーウィンドウ、そしてブラックとグレ[…]

ワークマンプラス上板橋店で実地調査! 全国で800を超える店舗を展開。低価格でありながら高機能のワークウエアを多数自社ブランドにてリリースし、現場の作業着のみならずカジュアルやアウトドアユースでも注目[…]

ライディングの「固定姿勢」によるコリを狙い撃つ バイク乗りなら経験しがちな、ツーリング後の身体の悲鳴。ヘルメットの重みで張る首筋、前傾姿勢で固まる背中、ニーグリップで酷使した太もも。楽しい時間の裏側に[…]

- 1

- 2