1980年代中盤~1990年代前半のパリダカールラリーには、数多くのファクトリーチームが参戦していた。そしていずれのメーカーもレースで培った技術を還元する形で、各社各様のパリダカレプリカを販売していたのだ。

●文:ヤングマシン編集部(中村友彦) ●写真:富樫秀明 ●外部リンク:ホンダコレクションホール ※記事内の展示内容はリニューアル前のもの

6つのメーカーがファクトリー参戦

【1986 HONDA NXR】ファクトリーレーサーとしてすべてを専用設計したホンダNXRは、1986~1989年に4連覇を達成。ロスマンズカラーの1986年型でNXRに初の栄冠をもたらしたのは、ヤマハXT500で1979/1980年、ホンダXR500で1982年に優勝を飾ったシリル・ヌブー。

最近のYouTubeには、往年のパリダカールラリーの動画が数多くアップされていて、それらを鑑賞した筆者は、やっぱり昔のパリダカはムチャクチャ面白いなあ……と感じている。もっとも、近年のダカールラリーがつまらないわけではない。とはいえ、車両規定が大らかなプロトタイプクラスが存在し、誤解を恐れずに言うなら、何でもアリのバトルロイヤルだったかつてのパリダカは、近年のダカールラリーより特別感が強かったように思う。

【1984 BMW】1980年からR80G/Sの発売を開始したBMWにとって、パリダカはフラットツインの走破性を証明する格好の舞台だった。写真は1984/1985年に優勝を飾ったガストン・ライエ。

中でも、筆者がパリダカの黄金時代と勝手に認識しているのは、6つのメーカーがファクトリーマシンを投入した1980年代中盤~1990年代初頭だ。何と言っても、450cc以下の単気筒のみとなった近年とは異なり、当時のエンジンは思いっ切り各社各様だったのだから。改めて考えると、国際格式であんなにもバラエティに富んだ車両が参戦していたレースは、他に存在しないのかもしれない。

とてつもなくバラエティに富んだエンジン

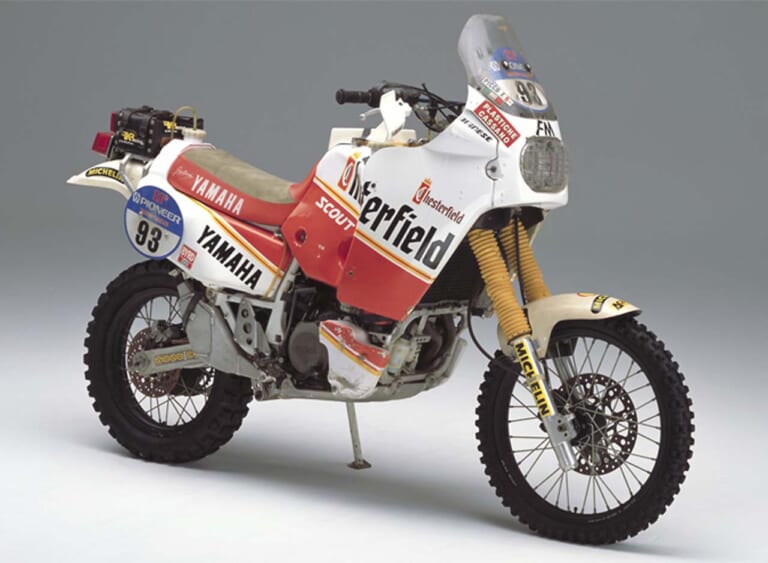

【1987 YAMAHA YZE920】FZ750がベースの並列4気筒を搭載するYZE920を駆るのは、フランスのソノートヤマハの重役で、ライダーとしての技量も一流だったジャン・クロード・オリビエ。

黎明期のパリダカールラリーで強さを発揮したのは、ヤマハとBMWだった。1982年に初優勝を飾ったホンダもなかなかの存在感を発揮していたが、第1回大会の1979年と1980年はヤマハが制し、1981年に初の栄冠を獲得したBMWは、1983~1985年に3連覇を達成している。ちなみに、当初のパリダカはフランスのチームが主役を務め、本社はサポートに徹していたようだけれど、1980年中盤以降は、BMW、ドゥカティを傘下に収めていたカジバ、ホンダ、モトグッツィ、ヤマハ、スズキが、本格的なファクトリー参戦を開始。そして当時の各社が、どんなエンジンを使用していたのかと言うと……。

【1991 YAMAHA YZE750T】1990年以降のヤマハがパリダカに投入した並列2気筒レーサーは、1991~1993年に3連覇、1995~1998年には4連覇を達成。写真は同社にとって10年ぶりの優勝を飾った1991年型。

まずヨーロッパ勢は自社の代表作、BMWは空冷OHV2バルブフラットツイン、カジバはドゥカティ・パンタ系の空冷デスモOHC2バルブ90度Vツイン、モトグッツィは空冷OHV2バルブ縦置き90度Vツイン(スモールブロック)である。一方の日本勢は、ホンダが水冷OHC4バルブ45度Vツイン(と空冷OHC4バルブ単気筒)、スズキが油冷OHC4バルブ単気筒で、ヤマハは空冷OHC2/4バルブ単気筒→水冷DOHC5バルブ並列4気筒→水冷OHC5バルブ単気筒を経て、1990年以降は水冷DOHC5バルブ並列2気筒に注力することとなった。

【1998 BMW R100GS Paris Dakar】R100GSの特別仕様として、BMWが1988年から発売を開始したパリダカールは、レースの技術を転用する形で、フレームマウントのフェアリングや頑強なエンジンガード、容量34Lのビッグタンクなどを導入。

いずれにしても1980年代中盤~1990年代初頭のパリダカは、とてつもなくバラエティに富んでいたのだ。そしてもちろん、各メーカーはパリダカで培ったノウハウを市販車に還元。以下に紹介する6台はパリダカと密接な関係を持つ車両で、当時はビッグオフローダー、デュアルパーパスなどと呼ばれていたものの、現代の視点で考えれば、どの車両もアドベンチャーツアラーである。

HONDA AFRICA TWIN XRV650/750[1988~]

HONDA AFRICA TWIN XRV650/750[1988~]

登場時はファクトリーレーサーNXRのレプリカという位置づけだったものの、1988年から発売が始まったアフリカツインは、既存のトランザルプ600と基本設計の多くを共有していた。水冷Vツインエンジンの動弁系はOHC3バルブで、シリンダー挟み角・クランクシャフトの位相角は52度・76度(NXRはOHC4バルブ、45度・90度で、排気量は780cc)。ガソリンタンク容量は24L。

SUZUKI DR750/800S[1988~]

SUZUKI DR750/800S[1988~]

単気筒の量産車では史上最大の排気量を得たDR750Sは、ファクトリーレーサーDR-Zとほぼ同時期に開発。冷却方式はスズキならではの油冷で、燃料供給には2機のキャブレターを使用。当初のガソリンタンク容量は29ℓで、排気量を727→779ccに拡大したDR800Sでは24Lに縮小。なおパリダカでは栄冠を獲得できなかったDRビッグだが、1988年のファラオラリーでは優勝を飾っている。

YAMAHA XTZ750 SUPER TENERE[1989~]

YAMAHA XTZ750 SUPER TENERE[1989~]

スズキのDRビッグと同じく、XTZ750スーパーテネレもファクトリーレーサーYZE750Tとほぼ同時期に開発。当時の2輪の常識で考えると、レース参戦を前提にしたニューモデルが並列2気筒車というのは意外だったけれど、DOHC5バルブヘッドや45度前傾シリンダー+ダウンドラフト吸気、2軸バランサー、主要3軸の三角形配置など、XTZ750/YZE750Tのパワーユニットは随所に革新的な機構を導入していた。ガソリンタンク容量は26L。

BMW R100GS[1987~]

BMW R100GS[1987~]

1988年に追加された“パリダカール”ほどのレプリカ感は無かったものの、1987年から発売が始まったR100GSはレースで培った技術を反映して開発。既存のR80G/Sが、ガソリンタンク容量:19.5L・前後サスストローク:200/170mm・ホイールベース:1465mmだったのに対して、R100GSは24L・225/180mm・1513mm。なお以後のBMWが数多くのモデルに導入するパラレバーとクロススポークホイールは、このモデルが原点である。

CAGIVA ELEFANT[1987~]

CAGIVA ELEFANT[1987~]

1983年にドゥカティを傘下に収めたカジバは、コグドベルトでカム駆動を行うパンタ系空冷デスモLツインを搭載するデュアルパーパスとして、1985年からエレファント350/650の発売を開始。その発展型となる1987~1990年型エレファント750、1990~1996年型エレファント900は、いずれもパリダカレーサーのレプリカだった。なお1990~1995年のカジバ・エレファントは、ヤマハと熾烈な戦いを繰り広げ、1991/1994年に王座を獲得。

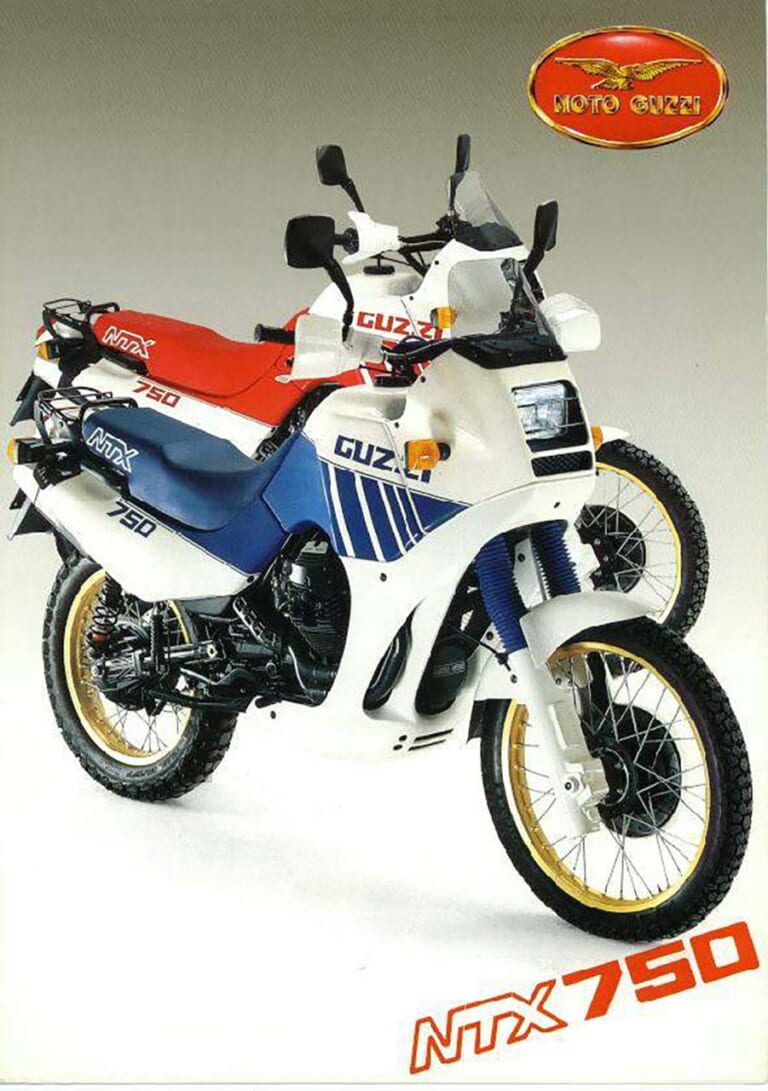

MOTO GUZZI NTX[1986~]

MOTO GUZZI NTX[1986~]

MOTO GUZZI NTX[1986~]

他の5メーカーほど大規模ではなかったし、好成績は残せなかったが、1986年のモトグッツィはV65TTをベースとするマシンを擁して、ファクトリー態勢でパリダカに参戦(ただし、それ以前からプライベーターのサポートは熱心に行っていた)。1987年からはレースで培ったノウハウを転用したデュアルパーパスとして、350/650/750NTXの発売を開始した。フルカウル仕様が設定された750NTXは、イタリアの警察用車両としても活躍。

※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※掲載されている製品等について、当サイトがその品質等を十全に保証するものではありません。よって、その購入/利用にあたっては自己責任にてお願いします。※特別な表記がないかぎり、価格情報は税込です。

最新の関連記事(名車/旧車/絶版車)

高機能な開発の傍らでマイノリティ好きな感性のファンにも応えるカワサキ! 1985年、カワサキはライバルたちのレーサーレプリカに迎合しない、フルカバードボディのGPZ400Rをリリースした。 ただ驚いた[…]

RCBテクノロジーを継承し誕生したCB900F CB750FOURの登場から10年ライバル車の追撃から復権するためホンダが選択したのは耐久レース常勝のワークスマシンRCB1000の心臓を持ち既存のバイ[…]

大型バイクと違って400ではカウル装着に人気がいまひとつ! 1979年にデビューしたカワサキZ400FXは、ホンダCB400フォアから久しぶりの4気筒で、しかもDOHCと頂点テクノロジーを搭載していた[…]

インライン4の元祖CB750Fは第3世代で原点追求に徹していた! 1983年12月、ホンダはナナハンでは5年ぶりの直4NewエンジンのCBX750Fをリリースした。 当時のホンダはV4旋風で殴り込みを[…]

400ccでも360°クランクが路面を蹴る力強さで圧倒的! 1982年にVF750SABRE(セイバー)とアメリカン・スタイルのMAGNA(マグナ)でスタートしたV4攻勢。 当時は世界GP頂点が500[…]

最新の関連記事(ホンダ [HONDA])

RCBテクノロジーを継承し誕生したCB900F CB750FOURの登場から10年ライバル車の追撃から復権するためホンダが選択したのは耐久レース常勝のワークスマシンRCB1000の心臓を持ち既存のバイ[…]

これまで以上に万人向き、さらに気軽な乗り味に! 10月上旬の全日本ロードレース選手権第6戦では、フル参戦しているJ-GP3クラスで3位を獲得。今季2度目の表彰台に立てたのですが、そのちょっと前に、かつ[…]

理想のスタートダッシュを決める「購入サポートキャンペーン」 Hondaでは「Rebel 250 E-Clutch」および「Rebel 250 S Edition E-Clutch」の新車成約者を対象に[…]

終わらないハンターカブの進化と魅力 2020年の初代モデルの登場以来、CT125ハンターカブの魅力は留まることを知らない。 先日発表された2026年モデルでは、初代で人気を博した「マットフレスコブラウ[…]

ライター中村(左)とカメラマン柴田(右)で現行と初代のGB350を比較 予想以上に多かったGB350の初代と2代目の相違点 「あら、エンジンフィーリングが変わった?」2025年9月、車種専門ムック「G[…]

人気記事ランキング(全体)

高いコスパと「旅」をテーマにした日常着としてのデザイン 『葬送のフリーレン』は、魔王を倒した勇者一行の後日譚を描くファンタジー作品だ。主人公のエルフ・フリーレンが、かつての仲間との約束を果たすため、あ[…]

YKKと組んだ“固定力革命”。ねじれに強いPFバックルの実力 今回のシェルシリーズ刷新で最も注目すべきは、YKKと共同開発したPF(ピボットフォージ)バックルの採用だ。従来の固定バックルは、走行中の振[…]

街中の視線を独り占めする「愛おしいデザイン」 coffret(コフレ)の最大の特徴は、その名の通り「小箱」のようなコロンとした愛らしいフォルムだ。全長約2.1m、幅約1mというコンパクトさは、見ている[…]

現行2025年モデルの概要を知るなら… 発売記事を読もう。2025年モデルにおける最大のトピックは、なんと言っても足つき性を改善した「アクセサリーパッケージ XSR125 Low」の設定だ。 XSR1[…]

ガソリン代の悩みから解放される「圧倒的な経済性」 まずビベルトラックで注目したいのが、日々のランニングコストの安さだ。 昨今のガソリン価格高騰は、業務や生活で車を使わざるを得ない人々にとって死活問題。[…]

最新の投稿記事(全体)

Y’S GEARの新作コレクション バイクメーカー・ヤマハのノウハウを惜しみなく投入するY’S GEAR(ワイズギア)から、2026年モデルの新作コレクションが届いた!今年はオリジナルヘルメット3型を[…]

最新モデルについて知るなら…最新モデル発売記事を読もう これから新車での購入を考えているなら、まずは最新の2026年モデルをチェックしておこう。W800の2026年モデルはカラーリングを一新し、202[…]

伝説の始まり:わずか数か月で大破した959 1987年11月6日、シャーシナンバー900142、ツェルマットシルバーの959はコンフォート仕様、すなわちエアコン、パワーウィンドウ、そしてブラックとグレ[…]

ワークマンプラス上板橋店で実地調査! 全国で800を超える店舗を展開。低価格でありながら高機能のワークウエアを多数自社ブランドにてリリースし、現場の作業着のみならずカジュアルやアウトドアユースでも注目[…]

ライディングの「固定姿勢」によるコリを狙い撃つ バイク乗りなら経験しがちな、ツーリング後の身体の悲鳴。ヘルメットの重みで張る首筋、前傾姿勢で固まる背中、ニーグリップで酷使した太もも。楽しい時間の裏側に[…]

- 1

- 2