ホンダGB350の登場当初から、ずっとくすぶり続けている”500″の噂。ただでさえ鼓動感の気持ちいいGB350、500ccの排気量を得ればもっとドコドコ楽しくなるのは間違いない!! …と考えるユーザーは少なくないはずだ。そこで、ヤングマシンが得ている情報と推測を交えて「GB500」が登場する可能性を検討してみたい。ぶっちゃけ、作ること自体に問題はなさそうだが、それ以前の障壁があるようで…。

●文:ヤングマシン編集部

エンジン自体は「500」を見越した設計だ

GB350に常につきまとう「500cc存在説」。その噂の出元をひも解いていくと、2021年春に開催されたメディア向け試乗会にたどり着く。ホンダの主催で千葉県南房総市で開催されたこの会場に、撮影用としてGB350のクランクシャフトとシリンダーヘッドが展示されていたのだ。このシリンダーヘッドを手にしたヤングマシン編集部は雷撃のごときショックを受けることになる(大げさ)。

詳しくは写真を見て欲しいが、GB350のシリンダーヘッドは素人目にもかなりのボアアップを許容しそうな寸法だったのだ。GB350の開発チームが趣味人というか、一癖も二癖もある(褒めてます)曲者揃いなことは、試乗会に参席していた彼らとの会話で痛いほど分かっていた。「間違いない。これは開発陣の”匂わせ”だ!」 と、ヤングマシンを中心とする二輪メディアが騒ぎ出したというわけだ。

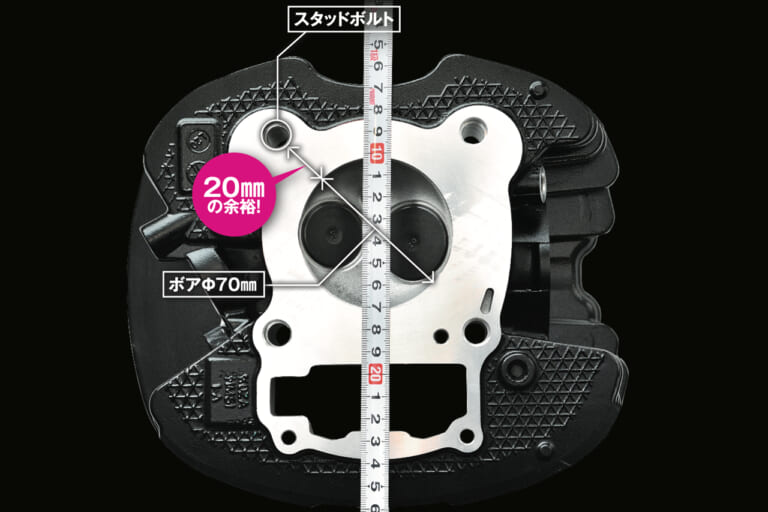

【GB350 シリンダーヘッド】まずはこちらをじっくりご覧ください。少しでもエンジンの知識があれば「!」のハズ。

しかし本当に”ビッグGB”は存在するのか? ここからはヤングマシンが得た情報と推論を交えた話として聞いて欲しい。

まず、GB350のエンジンが排気量アップを見据えた設計なのは間違いない。我々ヤングマシンとしても、これについては確証を持っている。しかしこれは”ピストンさえ用意すればすぐボアアップできる”などという単純な話ではなく、メーカーが大排気量版を作ろうと考えた際に、様々な面で不都合のない設計になっている…というふうに考えてもらいたい。

もちろん実際に「500」を作るとなれば、ピストンやシリンダーだけでなく、クランクシャフトやバランサーなどは専用品となるだろうし、排気/吸気系も350とは要求スペックが異なってくるだろうが、出来る限り350のパーツが流用できるような設計の工夫がなされているはずだ。

車体に関しては350のままでも問題はないだろう。GB350のスペックは20ps/3.0kg-mで、これが約1.4倍の500ccになっても単純計算で28ps/4.2kg-m程度。8ps程度のプラスであれば350の車体でも対応できるはずだ。GBの名を関するのなら、これ以上のパワーを追求するとも思えないし、そもそもエンジンが拡大を見越しているのだから、車体にも何らかの”仕込み”があるのかもしれない?!

単気筒ゴヒャクはビジネスとして難しい?

作ること自体は難しくなさそうなビッグGB、最大の壁は”売れるのか?”に尽きるだろう。現在から過去まで空冷500cc単気筒のヒット作なんてそうそう思い浮かばないし、そもそも500シングルという車両自体が現在の市場にはほとんど存在しない。ロイヤルエンフィールドですら以前は存在した500cc単気筒をカタログ落ちさせている現状を見れば、メーカーとして二の足を踏むジャンルなのは理解できる。

というわけで、ここからはヤングマシンの提案。できる限り350の部品を流用してコストを抑え、例えば60万円台の「日本で最も安い大型車」として発売するのはどうだろうか? 価格の安さは何にも代えがたい武器だし、その方向なら欧州などでも受け入れられる可能性がありそう。2012年に「400ccの値段で変える大型バイク」として59万8000円で発売された、NC700Sのようなブームも喚起できるかもしれない。「いいものを安く、たくさん売る」は、ホンダさんのポリシーでもありますし、ね?!

【シリンダー肉厚にはかなりの余裕】ボアアップの余裕は、シリンダー内壁とスタッドボルトの間にどれだけ肉厚があるかで決まる。そこでGB350だが、ボアはΦ70mm(GBの場合は燃焼室の直径と同じ)で、その外周とスタッドボルトの間隔は約20mmもあるのだ。90.5mmのストロークはそのままに、ボアΦ83.5mm(=13.5mmボアアップ)の496ccとしてもシリンダーの肉厚は13mm以上残る計算。こんなの見たら…そりゃあ騒ぐでしょ!!

【’23 HONDA GB350】令和2年排ガス規制に適合し、3月に発表された2023年型GB350。一見すると何も変わっていないが、マフラーの内部構造やFIインジェクターの装着位置、ACGや排気センサー、クラッチレバー周辺など事細かな改良が施されている。

※本記事の文責は当該執筆者(もしくはメディア)に属します。※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。

あなたにおすすめの関連記事

GB350は受注一時停止中だが、ロイヤルエンフィールドは供給順調 中型クラス……というか普通二輪免許で乗れる空冷ネオクラシックバイクが大人気だ。ホンダはインドで「ハイネスCB350」として発表したモデ[…]

※本記事に掲載されている車両価格等は、取り扱い店舗における’20年6月時点の情報です(関連写真提供:グーバイク)。 '80年代の青春時代、熱に浮かされたようにスピードとスペックを追い求めていた。その傍[…]

トライアンフ「スピード400」の写真をまとめて見る(全70点)トライアンフ「スクランブラー400X」の写真をまとめて見る(全81点) 英国時間の2023年6月27日に発表、中型モダンクラシック×2車の[…]

ハーレーダビッドソン「X440」の写真をまとめて見る(全26点) 350ccのライバル勢に対し440ccシングルで対抗 ハーレーダビッドソンのブランニューモデル「X440」がインドで発表された! エン[…]

最新の関連記事(GB350シリーズ)

Eクラッチ普及計画が進行中! Eクラッチと電子制御スロットルが初めて連携 ホンダは「第42回 大阪モーターサイクルショー2026」、「第53回 東京モーターサイクルショー2026」、「第5回 名古屋モ[…]

ロー&ロングスタイルに一目惚れ 現在34歳となる勝彦さんはバイク歴18年のベテランライダー。ですがこれまで乗ってきたのは全てスクーターで、約10台ほど乗り継いできました。ツーリングなどはあまりせず、基[…]

ライター中村(左)とカメラマン柴田(右)で現行と初代のGB350を比較 予想以上に多かったGB350の初代と2代目の相違点 「あら、エンジンフィーリングが変わった?」2025年9月、車種専門ムック「G[…]

バイク歴20年、公道歴3年 川井選手はモトクロスではCRF150R、公道ではCB250Rに乗っている現在23歳のプロモトクロスライダー。4歳の頃にモトクロスを始めて、きっかけは通りすがりに小さい子がモ[…]

GB350の年式別の乗り味を比較してみます 2021年に発売を開始したホンダGB350。2023年と2025年にマイナーチェンジを行っていますが、その乗り味はどんな風に変わっているのか、初期型GB35[…]

人気記事ランキング(全体)

簡単取り付けで手間いらず。GPS搭載でさらに便利に バイク用品、カー用品を多数リリースするMAXWINが開発したヘルメット取り付け用ドライブレーコーダー「MF-BDVR001G」は、ユーザーのニーズに[…]

型崩れを防ぐEVA素材と整理しやすい内部構造 布製のサドルバッグにおける最大の欠点は、荷物が入っていない時に形が崩れ、見た目が損なわれることにある。しかし、本製品はマットフィルムとEVAハードシェル素[…]

スーパースポーツの魂を宿した優美なる巨躯「CB1000F」 ホンダのプロダクトブランド「CB」の頂点として君臨する新型CB1000F。その最大の魅力は、なんといっても歴代CB750Fを彷彿とさせる流麗[…]

初代バットサイクルはヤマハの250バイクがベース 今回ご紹介するのは1966年に全米で放送されたバットマンのテレビドラマシリーズに登場したバイク。その名も「バットサイクル」と呼ばれる側車付きバイク、い[…]

YKKと組んだ“固定力革命”。ねじれに強いPFバックルの実力 今回のシェルシリーズ刷新で最も注目すべきは、YKKと共同開発したPF(ピボットフォージ)バックルの採用だ。従来の固定バックルは、走行中の振[…]

最新の投稿記事(全体)

60年代から続くデューンバギーの草分け的存在 デューンバギーといえば、本家本元はブルース・F・マイヤーズが創立した「マイヤーズ・マンクス」ということに。 オープンホイールのバギーは星の数ほど生まれまし[…]

【背景】三ない運動が交通事故の要因になっていた!? 公共交通が不便な地域が多いこともあって1世帯あたり約1.5台以上のマイカーを保有し、またスバルの工場も点在することから自他ともに認める“車王国”とい[…]

スキルアップから大型デビューまで、ライダー必見のイベント目白押しだ! 那須モータースポーツランドでは、毎年数々のイベントを開催!日頃の安全運転に役立つ「ライディングスクール」や、普通自動二輪免許で大型[…]

NMAX155が装備している電子制御CVT“YECVT”とはなんぞや? エンジン回転域で吸気バルブのカムプロフィールを切り替えるVVAやアイドリングストップ、トラクションコントロールシステムなどなど。[…]

7.3リッターとなる心臓部はコスワースがカスタマイズ 今でこそアストンマーティンの限定車はさほど珍しくもありませんが、2000年代初頭、すなわちフォード傘下から放り出された頃の彼らにとってスペシャルモ[…]

- 1

- 2