自分一人分の荷物をバイクに積んで、気の向くままに時を過ごせるソロキャンプスタイルは、他の手段では得られない格別な”自由”を堪能できるのだという。では何をどうすればその自由を手に入れられるのか? 本記事ではテントの選び方について取り上げる。「キャンプが目的で旅はしない。それに晴れの日しか使わない」というのであれば、ぶっちゃけバイクに積めれば粗悪品でもなんでもいい。しかし、旅をすると設営条件が選べないことも多く、また雨の日もある。バイク旅にはバイク旅に使いやすいテントがあるのだ。

●文:ヤングマシン編集部(谷田貝洋暁) ●写真:武田大祐

【ガイド役:谷田貝洋暁】登山/自転車/カヌーによるキャンプ歴が、バイク歴より随分長いライター。運ぶ荷物が限られる縦走登山からの反動か、バイクキャンプはとにかく大荷物。

テントの選び方:初心者は張りやすさ重視で自立式ドーム型を選ぶべし

ひと口にテントと言っても、登山用/大型のファミリー用/値段は安いがオモチャみたいなアイテムまで様々だ。たとえば登山用は、背負って歩くことを前提にしているため、とにかくコンパクトで便利。しかしその一方で、風を防ぐため天井が低かったり、ストイックすぎて値段が高かったりと一長一短ある。では、バイク旅で使いやすいテントはどんなものか? “ある程度は雨風にきちっと耐え、かつ居住性が良いこと”となる。コンパクトさについては車種やバッグの容量にもよるが、登山のように背負って歩くわけではないので、とにかく荷物を減らしたいということでなければ、そこまでこだわらなくても大丈夫だろう。

選び方その1:初心者は自立式を選ぶ

パップテント/モノポールタイプ/ハンモック式など、アウトドアブームのおかげで色々な種類があるが、まず大事なのは、初心者なら自立式のドーム型のテントを選ぶことだ。自立式とは読んで字のごとく、テント単体で自立が可能なテントのこと。逆に非自立式とは、ペグダウンして張り綱で引っ張らないと張れないテント。つまり設営条件が悪いとそもそも張ることができないテントで、利便性に劣る。

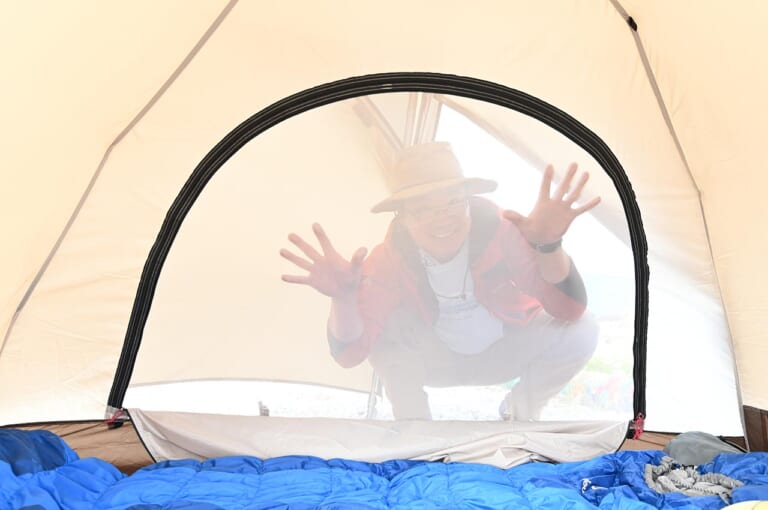

2本のポールを弓形にしならせてテントの生地で固定&自立させるドーム型テント。自立するので展開した後にちょっと持ち上げて移動することも可能だ。

しっかりとペグダウンできる場所がないと張ることができないモノポールタイプ。キャンプのみが目的ならいいが、旅するとなると場所を選ぶテントは使いにくいことも。

選び方その2:広さ

ヘルメット/ブーツ/積載バッグと、ライダーは荷物が多い。きっちり1人用のテントを選ぶと、これらの荷物を置く場所に困ることになる。少なくとも2人用、山岳用ならせめて3人用を選んでおくと、快適な居住スペースが確保できる。

寝るだけなら自分の肩幅ぐらいのスペースがあればいいが、荷物を置くならせめて肩幅の倍。快適性を求めるなら+100cmぐらいは欲しい。

選び方その3:通気性

暖かい季節の平地でしかキャンプしないというのであれば、断熱性よりも涼しさの方が重要。熱がこもるので本体はフルメッシュでもいいくらいだが、せめてメッシュスクリーン付きのモデルを選びたい。また、前後両開きだと風が抜けて快適。

生存が優先される登山用テントは、保温性第一のため平地で使うと暑すぎることも。バイク旅なら保温性よりも、まず通気性だ。

選び方その4:雨天時の居住性

内部の結露防止のために、本体の外側にフライシートを張り二重構造にするのが主流。この本体とフライシートの隙間のスペースが前室で、雨天時に濡れものを置いたり、食器やゴミ袋などが置けるため、かなり便利。当然広い方が居住性が高くなる。

雨が降ったから走りたくない! そんな日も居住性が高ければ、炊事もできるしくつろげるのだ。

選び方その5:収納性

キャンプグッズのなかでもわりと大きな荷物となるテント。ただ生地の厚みや量でかなり収納性が変わる。手前の緑の袋は1人用の山岳テントとポール。奥は大きな前室を持ったツーリングテントST-II。テントひとつでここまで大きさが違う。

軽量コンパクトということは、それだけ内部が狭かったり、生地が薄く丁寧な扱いが必要になるということ。バランスが大切なのだ。

選び方その6:前室の広さ

最近のツーリング用テントの流行は、前室部分を大型化し、土間スペースを大きくとること。雨の日には、ここで煮炊きをしたり、レインウエアを着たりできて便利。とくに天気を選ばず旅をするなら、テントにある程度の居住性は求めたいところだ。

靴やヘルメットならまだいいが、ゴミや汚れた食器などは室内に入れたくないもの。前室があればそれらが置けるし、いちいち炊事道具を片付ける必要もない。

選び方その7:天井の高さと出入り口

天井は高いほど居住性がよく、120cmもあれば相当快適。一方、風対策重視の山岳用は、天井が低く、中には体育座りすらできないモデルもある。また出入り口については、長辺側に開口部がある方が断然出入りしやすく、前後にあると複数人で使うときに便利。

高さが100cmなら、中央でなんとかあぐらで座れるくらい。120cmあれば立膝で内部を移動することが可能だ。

おすすめ自立式テントカタログ

デイトナ ツーリングテントST-II

ツーリングライダーから絶大な支持を得る、オガワのステイシーST-IIがベース。布面積が多くポールも多いため、ちょっと収納サイズは大きめだが、この大きな前室はかなり魅力的。荷物置き場にするのはもちろん、内部でレインウエアを着たり炊事をすることも可能。また天井も高く室内も奥行き150cmと、2人で使用することも十分可能。

【デイトナ ツーリングテントST-II】●居住空間:D150×W220×H120cm ●収納サイズ:44×21×21cm ●重さ:約3.9kg ●色:緑 明茶 ●価格:5万3350円[デイトナ]

テントファクトリー TCドームテント2

インナーテントをフルメッシュ構造とし、涼しさを追求したテント。奥行きは140cmと広めで、前室も70×210cmとヘルメットや靴を置くスペースとしては活用可能。出入り口は片側だけだが、値段は2万円台前半と手頃で収納サイズも小さめ。バイクツーリングにおける最初のテントとしてバランスよくまとまっている。

【テントファクトリー TCドームテント2】●居住空間:D140×W210×H105cm ●収納サイズ:48×17×17cm ●重さ:4.2kg ●色:緑 明茶 ●価格:2万1780円[テントファクトリー]

初心者向けではないけど、こんなテントもある!

オガワ タッソ

大型のモノポールタイプのテントの中にも、なんとかバイクで運べそうなモデルもある。オガワのタッソは、ポールの畳み長さが71cmとちょっと長いが、その積載条件さえクリアできれば、超大型のくつろぎ空間が手に入る。しかもこのモデルはポールの高さを変えることで、五角形/六角形/八角形と様々な張り方が可能。

ポールは中央部に1本だけで、内部で立って歩ける居住性は魅力的。インナーテントは別売。

オガワ エアーフレームテント ムース

テントはポールの組み立てが難しそう…という方には、布地を広げてペグダウンしたら、エアポンプで膨らませるだけのエアフレームテントムースはいかが? 収納サイズ的にはなんとかバイクに詰めそうな雰囲気。吊り下げ式のインナーテントを外せばシェルターとしても利用可能だ。

【オガワ エアーフレームテント ムース】●居住空間:D185×W230×H125 ●収納サイズ:50×27×27cm ●重さ:5.3kg ●色:橙 ●価格:3万9600円

50×27×27cmの畳寸法はエアポンプも込みの大きさ。アドベンチャーツアラーならなんとか積める⁉

※本記事は2021年7月に公開されたものを再編集しています。※本記事の文責は当該執筆者(もしくはメディア)に属します。※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※掲載されている製品等について、当サイトがその品質等を十全に保証するものではありません。よって、その購入/利用にあたっては自己責任にてお願いします。※特別な表記がないかぎり、価格情報は税込です。

最新の関連記事([特集] バイクでキャンプツーリング)

バイクへの積載は創意と工夫。自分流を見つけ出せ! この記事の写真をまとめて見る ※写真タップ(クリック)で拡大 写真1 写真2 写真3 写真4 写真5 写真6 写真7 写真8[…]

シートバッグの場合:パッキングは平物→長物→大物→小物がセオリー 今回は、ヘンリービギンズ(デイトナ)のキャンプシートバッグプロ DH-745を使用。55L→70Lの容量可変機能を持っており、今回は7[…]

焚き火もやらずにナニがキャンプかっ!? 昔は地面で直接火を起こす、いわゆる“直火”の焚き火しかななく、焚き火を楽しむためには直火OKのキャンプ場を探す必要があったが、最近は状況が一変。焚き火台が流行し[…]

作りたい料理によってバーナーの使い勝手が異なる キャンプ用品の中で、バーナーやクッカーほどオーナーの個性が表れるアイテムもないだろう。というのも、バーナーには燃料の種類の違い、また縦型/横型があり、ゴ[…]

チェア:長時間使うものだけに、可能なら購入前に座って吟味を 食事に焚き火…、なんにせよキャンプしている間は座っていることが多い。一番使うアイテムだけに、いかに寛げるか? というところに徹底的にこだわり[…]

人気記事ランキング(全体)

カワサキ500SSマッハⅢに並ぶほどの動力性能 「ナナハンキラー」なる言葉を耳にしたことがありますか? 若い世代では「なんだそれ?」となるかもしれません。 1980年登場のヤマハRZ250/RZ350[…]

マーヴェリック号の燃料タンク右側ステッカー エンタープライズに配属された部隊 赤いツチブタは、「アードバークス」の異名を誇る米海軍「第114戦闘飛行隊(VF-114)」のパッチ。1980年代には第1作[…]

※この記事は別冊モーターサイクリスト2010年11月号の特集「YAMAHA RZ250伝説」の一部を再構成したものです。 ヤマハ RZ250のエンジン「2ストロークスポーツの純粋なピーキー特性」 ヤマ[…]

カラーバリエーションがすべて変更 2021年モデルの発売は、2020年10月1日。同年9月にはニンジャZX-25Rが登場しており、250クラスは2気筒のニンジャ250から4気筒へと移り変わりつつあった[…]

公道モデルにも持ち込まれた「ホンダとヤマハの争い」 1980年代中頃、ホンダNS250Rはヒットしたが、ヤマハTZRの人気は爆発的で、SPレースがTZRのワンメイク状態になるほどだった。 しかしホンダ[…]

最新の投稿記事(全体)

カワサキW800(2017) 試乗レビュー この鼓動感は唯一無二。バイクの原点がここに 1999年2月に発売されたW650は2009年モデルを最後に生産を終了。その2年後の2011年、ほぼ姿を変えずに[…]

旧車の開発に使われた”鉱物油”にこだわる 1992年に創業した絶版車ディーラーのパイオニア・ウエマツ。販売だけでなく、整備にも徹底して力を注いできた同社がそのノウハウをフィードバックし、旧車に特化した[…]

インパクト大なシリーズ初カラー 現代的ストリートファイターのMT-09をベースに、アルミタンクカバーなど金属の質感を活かした専用外装などでネオレトロに仕上げられた1台であるXSR900。3種のパワーモ[…]

イベントレース『鉄馬』に併せて開催 ゴールデンウィークの5月4日、火の国熊本のHSR九州サーキットコースに於いて、5度目の開催となる鉄フレームのイベントレース『2025 鉄馬with βTITANIU[…]

ロングツーリングでも聴き疲れしないサウンド 数あるアドベンチャーモデルの中で、草分け的存在といえるのがBMWモトラッドのGSシリーズ。中でもフラッグシップモデルのR1300GSは2024年に国内導入さ[…]

- 1

- 2