去る4月19日、電動キックボードに関する改正道路交通法が衆議院本会議で可決したことについて、各地の会議体などで委員を務めているモビリティジャーナリストの楠田悦子氏に、2輪業界の外から広い視点で話を聞いた(その2)。

●文:ヤングマシン編集部(田中淳麿)

法律を変えられた日本人のマインドは歓迎したい 田中(筆者):道交法改正についてお考えを。 楠田:新しい移動手段が生まれることは日本では最近なかった。10年ぐらい前に超小型モビリティというのがあって今も[…]

【モビリティジャーナリスト・楠田悦子氏】自動車新聞社モビリティビジネス専門誌「LIGARE」初代編集長を経て、’13年に独立。省庁/自治体等の有識者会議や各種委員会の委員を歴任する。

- 1 交通ルールを学ばないと、何に乗っても危ない

- 2 人気記事ランキング(全体)

- 3 二輪車利用環境改善部会に関連する記事

- 4 50ccガソリン原付が生産終了! 今後の原付バイク通学に最適なモデルはなに?<新基準原付 編>

- 5 伊豆半島の学校/保護者の声に応えた原付バイク安全運転講習会

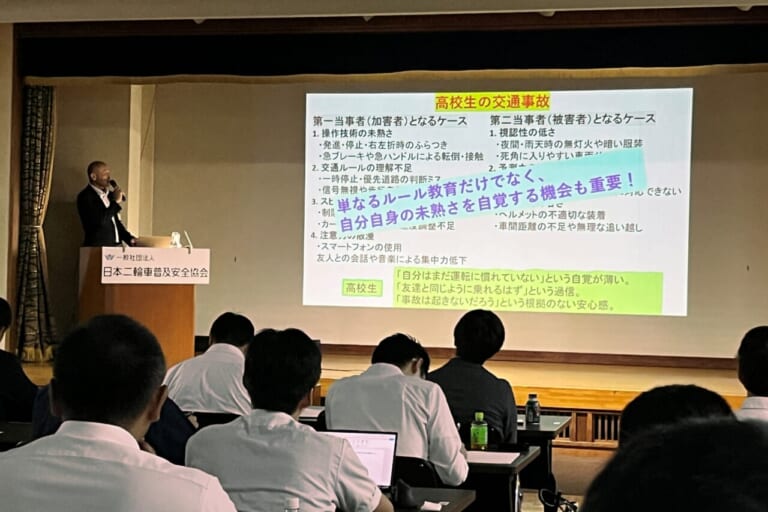

- 6 【高校生も免許が必要! 山梨県のバイク通学事情】日本二普協主催「第4回 安全シンポジウム」より〈後編〉

- 7 【高校生も免許が必要! 山梨県のバイク通学事情】日本二普協主催「第4回 安全シンポジウム」より〈前編〉

- 8 【新基準原付普及への課題予測】駐輪と保管で起こりえる“置かせてもらえない”問題と対策

- 9 【三ない運動から交通安全教育へ】2025年度 埼玉県の高校生二輪車講習に見る改善点と社会的価値

- 10 【三ない運動から交通安全教育へ】埼玉県内高校生の免許取得/講習会参加/交通事故の状況を知る

- 11 [高校生のバイク問題]地域活性化イベント“伊豆ライダー誘致ツーリング”に移動課題改善のヒントが!

- 12 最新の記事

交通ルールを学ばないと、何に乗っても危ない

───「事故を起こさない=乗り物を取り上げる」ほうが多い。三ない運動の頃から進化していないのでは?

楠田:新潟県の某市では、自転車通学で事故が多発したらスクールバスに変わっちゃった。自転車でもそんな状況なんですよ。中学校ですら古い校則が30年くらい変わってなくて。通学路はちゃんとしていないから危ない、夜は真っ暗で危ない、みたいな。

───全国各地からモビリティ活用等の会議に呼ばれていますが、学校関係者はその場に来ていますか?

楠田:会議体によって違いますが、あまり来ていないですね。交通関係の人ばかりで、ツーリズムや観光系が多い。「自転車通学を見直しているところはありますか」と聞くと、自転車活用を推進しようという首長さんの会なのに誰も手を挙げなかったんですよ。そんな状況だから、電動キックボードだのって話にもならないわけです。

───とはいえ、2年以内に16歳以上は免許不要で電動キックボードに乗れるようになる。モビリティ業界として話し合おうという動きはありますか?

楠田:ないですね。だって田舎の中学校ですら「自転車通学は安全ですか?」「ヘルメットをちゃんと見直したことありますか?」「校則が古くないですか?」って聞いても、何にもしてないところが多いわけですよ。高校は自由だから「自由にどうぞ」みたいな感じですけど。この子たちがちゃんと自転車教育といった乗り物の教育で交通ルールを学ばないと、何に乗っても危ないわけですよ。その延長線上にバイクも入ってくるわけで。免許を持つ手前の中学生で「安全教育をどうしよう」と言っている状況なので、何に乗っても同じなわけですよ。

───楠田さんは自動車/自転車/新しいモビリティ等に関する活動が長いと思いますが、若年層の安全運転教育って良くなっているのでしょうか。広がっていますか? 深まっていますか? 変わっていないですか?

楠田:あまり変わっていない。一部、京都市とか自転車乗り方教室みたいに頑張っているところもあるけれど、交通安全協会がやる内容にはさほど変化がないと思います。でも、事故が増えた影響で通学路の一斉点検は広く行われたので、少しはよくなってきてますね。教育に関してはあんまりで、上からトップダウン的に「守りなさい」と言うんじゃなくて、「なぜ守らないといけないのかな」「どこが危ないのかな」「だからルールを守らないといけないね」というのを自発的に考えるような、新たな交通安全教室などをやったほうがよいと思います。

───文科省も言ってるアクティブラーニング的なものですか?

楠田:そうそうそう。

───それを誰がどうやるべきなんでしょうか?

楠田:全国の市役所の中に交通安全担当の課があって、そこがそういうプログラムを毎年入れてやっています。その内容がちょっと今どきに変われば…。もしくは、これまでと同じような内容だけれど、ちょっと動画のコンテンツやその活用法をレベルアップするとか。

───交通安全教室などを実施する際は、だいたい地域の警察や交通安全協会に行く流れですよね。

楠田:そうそう。だから、そこで同じことをクルクルやってたら進化はないです。コロナ禍になって生徒にタブレットが配布されたので、動画を活用した教育というのを警察も考え始めたみたいで。

そういった教材が充実してくると、学校の先生とかも「これ見といてね」「ホームルームで進めといて」「事故が起きたらここよ」みたいな情報のシェアは、コンテンツさえあればやりやすくなっています。そういうコンテンツをちゃんと作ってあげて先生の負荷を下げるとか。テスト形式にするのもいいし、ゲーム形式でもいい。楽しく学んでテストまでできるコンテンツを作れば、先生もチェックしやすいと思います。(続く)

埼玉県教育委員会が主催する「高校生の自動二輪車等の交通安全講習」で行われている危険予測トレーニング(KYT)の様子。交通事故を疑似体験し、生徒自身が認知/判断力の現状を知ることができる。この経験が実際の公道走行での危険予知に活かされる。

※本記事は“ヤングマシン”が提供したものであり、文責は提供元に属します。※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※掲載されている製品等について、当サイトがその品質等を十全に保証するものではありません。よって、その購入/利用にあたっては自己責任にてお願いします。※特別な表記がないかぎり、価格情報は税込です。

人気記事ランキング(全体)

簡単取り付けで手間いらず。GPS搭載でさらに便利に バイク用品、カー用品を多数リリースするMAXWINが開発したヘルメット取り付け用ドライブレーコーダー「MF-BDVR001G」は、ユーザーのニーズに[…]

型崩れを防ぐEVA素材と整理しやすい内部構造 布製のサドルバッグにおける最大の欠点は、荷物が入っていない時に形が崩れ、見た目が損なわれることにある。しかし、本製品はマットフィルムとEVAハードシェル素[…]

初代バットサイクルはヤマハの250バイクがベース 今回ご紹介するのは1966年に全米で放送されたバットマンのテレビドラマシリーズに登場したバイク。その名も「バットサイクル」と呼ばれる側車付きバイク、い[…]

EICMAで発表された電サス&快適装備の快速ランナー ホンダが発表した第42回 大阪モーターサイクルショー2026」、「第53回 東京モーターサイクルショー2026」、「第5回 名古屋モーターサイクル[…]

異次元の売れ行きを見せる「メディヒール」の実力 「1900円」がもたらす、毎日着続けられるという価値 リカバリーウェア市場において、ワークマンが破壊的だったのはその価格設定だ。市場には高額な商品も多い[…]

二輪車利用環境改善部会に関連する記事

最新の記事

- 1

- 2