「第45回東京モーターショー2017」を沸かせたコンセプトモデルのヤマハ・MOTOROiD(モトロイド)。あれから早くも2年が経過したいま、自律するバイクが誕生した思想的背景を振り返り、この2年間で獲得した数々の功績について紹介する。第2回は、未来感や生きもの感がありながら、どこかヤマハらしいデザインが確立されるまでの話をうかがった。

●文:田宮徹 ※本内容は記事公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※掲載されている製品等について、当サイトがその品質等を十全に保証するものではありません。よって、その購入/利用にあたっては自己責任にてお願いします。※特別な表記がないかぎり、価格情報は税込です。

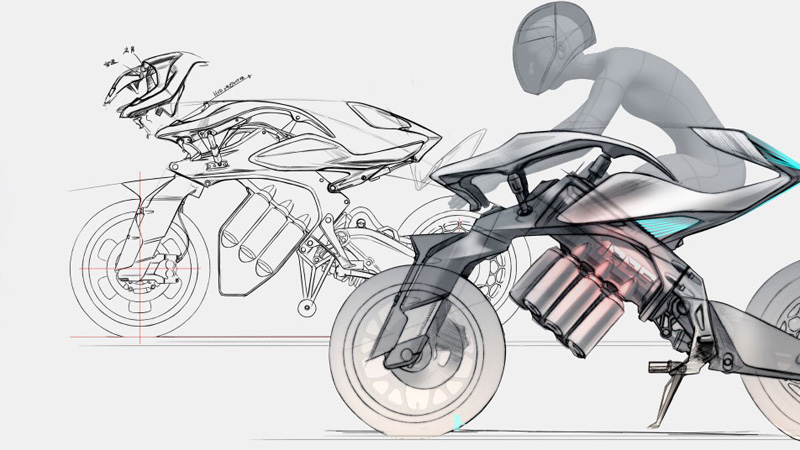

1枚のキースケッチでコンセプトは決まった

モーターサイクルの自律をテーマにした研究開発の成果として、「第45回東京モーターショー2017」のヤマハ発動機ブースに展示された、AIと自立機構を備えたコンセプトモデルのMOTOROiD(モトロイド)。そのデザインは、SF映画やアニメーションに登場する近未来ロボットを想起させる。それでいて、実際にこのバイクが自立や前進後退する様子を眺めていると、今度は次第に血の通った生きものにも思えてくるから、なんとも不思議だ。モトロイドの研究に関するプロジェクトリーダーを務めた浅村欣司さんは、初期にトライしたことのひとつについて、このように話す。

「第1回でも話しましたが、モトロイドの出発点は、ヤマハ発動機の独自開発思想となっている『人機官能』をより高いレベルで実現するということ。そして、人の官能が最大化するのは、モノではなく生きものと対峙しているときという発想から、モーターサイクルを生きもの化するというのがテーマでした。ですから、世間にお披露目したモトロイドに近いデザイン案が最初からあったわけではなく、むしろプロジェクトの発足当初は多彩なアイディアが飛び交っていました。『生きもの化するなら、外装パーツをすべて柔らかくして、人肌のような感触にしてみては?』なんていう案も……。そうすることで、機械っぽさがなくなるのではないかという発想です。じつはこれ、試作もしました」

後にモトロイドのデザインを実際に担当する一人となった神谷徳彦さんは、「実際にモトロイドのデザインに着手したのは、かなり後になってからで、それまではモビリティ技術本部で設計や仕組みに関する研究をやっていたのですが、人肌のような外装に関する試作というのは、見せてもらったことがあります」という。とはいえこのときに、あまり良い印象を持たなかったようだ。

「そもそもこれが目指していることなのかという疑問も感じましたが、実際にその試作に触れてみると、人肌とか生きものとの触れ合いというより、気持ち悪いというネガティブな感情のほうが強かったんです。そして、これはダイレクトに我々が狙うことの本質に迫る取り組みではないと思いました」

ただしこれは、実際にデザインが着手されるよりはだいぶ前の段階における試行錯誤のひとつ。じつはモトロイドの企画が本格的にキックオフしたのは、2017年に入ってから。つまり約8ヵ月で、デザインからコンセプトモデルの制作まですべてを完了して、モーターショーへの出展を実現している。これは異例な速さで、このプロジェクトに関わったメンバーの視点で表現すると、「絶望的な短期間」ということになる。それでもこれが達成できたのは、時間や思想の濃密な共有があったから。神谷さんは、プロジェクトが本格稼働したときのことをこう振り返る。

「モトロイドは、自立するバイクの試作車としては3号機に相当します。我々デザインに携わったメンバーも、その初号機から見てきましたが、それでも『自立する機構がどういうものなのか』ということを理解するのに、ある程度の時間を要しました。そしてそれがわかってから次に考えたのは、開発に携わるメンバーですら理解するのに時間がかかるのだから、複雑なデザインにしてしまうと、一般の方々にはまるで意味不明な乗り物になってしまうであろうということでした」

そこで神谷さんたちデザインチームは、機能や機構と一致したシンプルなデザインを追求していくことなった。じつはモトロイドのキースケッチは、1枚しか描かれていない(ディテールのスケッチは別途多数)。ショーまでの残り時間を考えたとき、何度もデザインをやり直していたのでは間に合わないスケジュールだったが、1枚しか描かれなかったのは時間短縮のためではなく、その1枚で技術もデザインも全員が「これだ!」と納得できたからに他ならない。

生きものっぽさはカタチが生むものではなかった

「デザインに関する実業務がスタートする前から、我々は技術やデザインといった垣根を越えて、目指すものやそこで使われる技術の理解を深めてきました。最初はバラバラだったメンバー個々のベクトルは、次第に同じ方向となり、最終的には完全に共有できていたと思います。だからこそのイッパツOKだったわけです」

浅村さんがこう話すように、第1回で紹介したイノベーションセンターがもたらす恩恵のひとつとして、デザインと技術の関係性が密になることによる、最終的なスピード感の向上もある。もちろん神谷さんも、モトロイドのデザインを構築する上でイノベーションセンターの存在は非常に大きかったと感じている。

「我々デザインチームは、機構や技術本部が狙っている意図をデザインの中に集約するということをテーマにしました。それが最初に描いた1枚のスケッチで実現できたのは、イノベーションセンターがあったことで、設計に携わっている方々とも短期間で密に会話ができて、全員が同じ目標を持てたということが大きいと思います」

“同じ目標”とは、ベースラインとしては「モーターサイクルの生きもの化」。これは明確に定まっている。ただし、生きもの化をデザインとして表現するというのは、容易なことではない。デザインに携わったメンバーたちは、アイディアを共有するうち、ひとつの答えにたどり着いた。神谷さんはこう振り返る。

「生きものに似せようとすると、かえって生きものに見えないというのが、結論のひとつでした。ニセモノ感が目立ってしまうというか……。そこでモトロイドに関しては、動きやメカニズムや素材を適材適所に配置して、『動きを見て一瞬でわかるということが最終的には生きものらしさにつながる』という考え方を取り入れました。それぞれの役割をしっかりカタチにしてあげることが生きものらしさにつながるということを、設計の方々にも理解してもらっていました」

家の床を巡回するお掃除ロボットに、なんとなく生きものらしさを感じたことがある人は少なくないかもしれない。神谷さんは、「あれと同じような感覚かも」と笑う。「これが日本人特有なのか万国共通なのかはわかりませんが、我々は動物のカタチを模したおもちゃよりも、機能に特化した(より無機質な外観を持つ)機械のほうに、むしろ新しい生きものというような感覚を持つことがあると思います。動きがわかりやすい機械に対して、親しみやすさを覚えるのかも」と分析する。モトロイドの動きをあらためて考えてみると、そこに使われている技術は極めて高いが、自立のために身をよじらせるアクションそのものはとても単純に見えて、「どのように制御されているのか?」は理解できなくても、「どういう動きをするのか?」はとてもわかりやすい。そして何度か見ていると、不思議なくらい生きものに思えてくる。

「通常、デザインを手がけるときには設計側から要件をあれこれ指定してデザイナーに伝えるのですが、モトロイドに関しては設計要件が極めて少ない状態でした。タイヤと回転機構とホイールベースくらいしか与えておらず、自由にデザインしてもらいました」と浅村さん。じつはこれも、シンプルで機構や動きをわかりやすいモトロイドのデザインが生みだされる後押しとなった。

「自立の研究開発段階で試作された2号機は、量産車と同じようなフレームが使われていて、そのせいでいろんな情報が目に入ってきてしまい、動きがわかりにくかったんです。携わったメンバーの経歴はさまざまですが、当然ながら全員、普段の業務では市販するためのさまざまな制約があるわけです。しかしモトロイドはコンセプトモデルで、しかも設計サイドからの要件が少なかったので、かなり自由度がありました。こういう言い方をすると語弊があるかもしれませんが、日ごろの業務で溜まっていたうっぷんをぶつけた結果がモトロイドなんです」

しかし、量産車とは大きく立ち位置が異なるモデルで、シンプルな造形にこだわりながら自由な発想を取り入れたとはいえ、モトロイドの容姿にはどこか“ヤマハらしさ”も感じられる。ショーブースやヤマハコミュニケーションプラザに飾られたモトロイドには、既存のヤマハ車と並ぶことによる存在の違和感がまるでない。これこそが、モトロイドにヤマハらしさが盛り込まれていることの証明だ。

「ヤマハというブランドに、走りの良さとかアーティスティックなんてイメージを抱かれているユーザーは多いと思いますが、モトロイドにもそういった要素は意識的に取り入れています。モトロイドは上下で大きくパートがわかれていますが、このうち下側のいわゆる足まわりに関しては、できるだけ走りや動きの本質を感じさせる造形。一方で上側は人と接触する部分なので、人機一体という要素を重視するとか。そういうことの積み重ねで、ヤマハらしいデザインになっているのだと思います」

神谷さんは具体的な手法をこう話すが、やはりどこか漠然としている。結局のところ「ハンドリングのヤマハ」と同じように、そこに数値化あるいは視覚化できるわかりやすい基準が存在するわけではなく、ヤマハのデザイナーを通じてアウトプットされたものが、結果的にヤマハらしいデザインと我々が感じるモノになっていると捉えるほうが自然なのかもしれない。

「ヤマハらしさということに関しては、我々にとっても永遠のテーマ。社内でも、『ヤマハらしいデザインとはどういうものなのか?』という研究は常にしています。そのような研究やアプローチを通じてデザイナーが“ヤマハらしさ”という意識を普段から共有することで、モトロイドのようなショーモデルもヤマハらしいと感じられるルックスになるんだと思います」

そして、そのような“ヤマハらしさ”と“生きものらしさ”が表現されたモトロイドは、発表後に世界各国で支持を集め、いくつもの有名なデザイン賞を獲得することになる。次回はこれを紹介しよう。

あなたにおすすめの関連記事

「第45回東京モーターショー2017」を沸かせたコンセプトモデルのヤマハ・MOTOROiD(モトロイド)。あれから早くも2年が経過したいま、自律するバイクが誕生した思想的背景を振り返る。そんな特集の最[…]

「第45回東京モーターショー2017」のヤマハ発動機ブースは、ある1台のモビリティにより、近未来を想像してワクワクできる空間としての濃度を高めていた。MOTOROiD(モトロイド)こそがそのバイク。あ[…]

東京モーターショーでワールドプレミアとして公開されたヤマハの「MW-VISION」は、これまでとは異なる新型LMW技術をベースに、人とモビリティの新しい関わり方を提案したコンセプトモデル。そこには次世[…]

2017年の東京モーターショーで発表された立ち乗りモビリティ・ヤマハ トリタウン。当時は単なるショー向けのモデルかと思われていたが、実はスペックや耐久性もアップし、近未来のパーソナルモビリティとして量[…]

今年の東京モーターショーの4輪ブースでは、各メーカーがEV車のコンセプトモデルおよび市販予定車を精力的に発表。EV時代の本格到来をうかがわせたのがひとつの特徴だった。2輪ブースでもホンダがBENLY […]