【オール自走で北海道まで往復】3300km走って確かめてきたトレーサー9 GT+Y-AMTの超絶快適性能10選!

ヤマハのスポーツツアラーであるトレーサー9 GTシリーズ。スタンダードモデルであるトレーサー9 GTに対し、追従走行が可能なアダプティブクルーズコントロール“ACC”や、電子制御シフト機構の“Y-AMT”といった特別装備を与えられているのがトレーサー9 GT+Y-AMTだ。以前、このコーナーでも試乗しており、その時に感じたのは長距離ツーリングに対する適性の高さ。それも数日間かけて何千キロ単位で走るようなロングツーリングでこそ高い快適性を発揮しそうだということ。そこで今回は北海道自走往復の3300kmにも及ぶロングインプレッションを敢行し、そのツーリング適性を徹底的にテスト! トレーサー9 GT+Y-AMTに乗って感じた超絶快適性を10項目に分けて解説していこう!

●文:谷田貝 洋暁 ●写真:長谷川 徹/谷田貝 洋暁 ●BRAND POST提供:YAMAHA [Y’S GEAR]

- 1 今回のツーリングで3337.2kmを走ったトレーサー9 GT+Y-AMT

- 2 ①ACC&Y-AMTの組み合わせは高速移動が圧倒的にラクチン!

- 3 ②ACC&Y-AMTは下道移動もラク!

- 4 ③電子制御サスペンションがラクでしかも楽しい!

- 5 ④ヘッドライトの切り替え操作はアダプティブハイビーム任せでOK!

- 6 ⑤ブラインドスポットディテクションが作り出す安全な追い越し

- 7 ⑥ハンドル切れ角増で取りまわし楽々

- 8 ⑦スマートキーで始動はもちろん、荷物の出し入れや給油もストレスフリー

- 9 ⑧ナビゲーションシステム「Garmin Motorize」アプリがミラーリングできる!!

- 10 ⑨新装備の電動スクリーンが便利!!

- 11 ⑩DLCコーティングチェーンでメンテが楽

- 12 3300km走ってわかったトレーサー9 GT+Y-AMTのココが“ちょっと”残念!

- 13 ①シート

- 14 ②ヘルメットホルダー

- 15 ③走行可能レンジ&タンク容量

- 16 ④ステップ

- 17 まとめ:どこまでも走り続けたいならトレーサー9 GT+Y-AMTでキマリ!

今回のツーリングで3337.2kmを走ったトレーサー9 GT+Y-AMT

今回のインプレッションで走った総距離は3337.2kmで、その内訳は高速道路1800km強、一般道1500km強といったところ。平均燃費は荷物もフル積載の状態でトータルの20.3km/Lだった。

TRACER9 GT+ Y-AMT(8BL-RNA1J)の主要諸元■全長2175 全幅900 全高1440 軸距1500 シート高845-860(各mm) 車重232kg(装備)■水冷4ストローク並列3気筒DOHC4バルブ 888cc 120ps/10000rpm 9.5kg-m/7000rpm 変速機形式6段リターン 燃料タンク容量19L■ブレーキF=Wディスク R=ディスク■タイヤF=120/70ZR17 R=180/55ZR17 ●価格:198万円 ●カラーリング:ブラックメタリック X、ダークパープリッシュブルーメタリックU

①ACC&Y-AMTの組み合わせは高速移動が圧倒的にラクチン!

今回のインプレッションでは首都圏から北海道まで高速道路を使って自走往復したのだが、往路の東北自動車道路だけで約740km。全行程では高速道路区間を1800km以上走ることになったが、トレーサー9 GT+Y-AMTの最大のストロングポイントは、こんなロングディスタンスな高速移動がめちゃくちゃ快適ということだ。どれだけラクだったかというと、往路はもちろん復路も給油とトイレ休憩だけでほぼノンストップで走り切れてしまったほど。

アダプティブクルーズコントロール(以下:ACC)は、いってみれば前走車を追従走行するクルコン。ヘッドライト部分のミリ波レーダーが前走車を捉えると減速し、間隔を開けて追従走行。前走車がいなくなると設定速度まで再加速する。トレーサー9 GT+ Y-AMTの場合、前走車との間隔は4段階で設定が可能となっている。

往路に関しては、日中の暑さと混雑を避けて夜走り。道路が空いていたこともあり、ACCの速度をセットしたらほぼバイク任せでひたすら走り続ける。時折、前走車に追いついたりするが、しっかりACCが前走車を捉えトレーサー9 GT+Y-AMTは減速。加えて必要があればY-AMTが自動的にシフトダウンも行ってくれるおかげで精神的負担がものすごく軽い。

また高速道路をクルーズコントロール機能のないバイクで走っていると一定速度で走ろうと思っても20分、30分と走っていると、つい無意識にスロットルを緩めてしまい何時の間にかペースが落ちてしまうもの。当然ながらACCならそんなことはなく、機械的に一定速度で走り続けるので無用な速度低下がない。つまり結果的に早く着くのだ。

東北自動車道を夜通し走って青森フェリーターミナルへ。トレーサー9 GT+Y-AMTがあまりに快適すぎて、福島県・安積PAと岩手県・岩手山SAに給油&トイレに止まっただけで740kmを走り切ってしまった!

ACCは前走車に追いついた場合の減速具合も自然。もちろんACCを過信しすぎるのは良くない。その前提で話させていただくが、速度差が50km/hほどの渋滞に追いついたような場合にもかなりの余裕を持ってバイク任せにしておける。この辺りは“どれだけバイクを信用できるか?”にかかってくるが、トレーサー9 GT+Y-AMTの場合、ACCと協調制御している電子制御サスペンションのおかげで大きなピッチングモーションがないので恐怖感が少ないのがいい。また4段階ある車間距離設定を最大にしておけば、かなり早い段階で前走車を認識してエンジン出力にACCが介入してくるのが体感的にわかるので安心して減速を任せていられる。

そんなACCの一連の挙動に慣れてくると巡航走行が格段にラクになる。それこそ“車速のコントロール”と“前走車の接近”に対する注意力のリソースを減らせることで運転という行為に対して相当な余裕ができるのだ。余裕ができれば前方を注視するだけでなく、メーターだの、ミラーだのを確認しやすくなり、さらに景色を楽しむ余裕も出てくる。

ACCとY-AMTの組み合わせは高速道路ではほぼ無敵! 体力を温存しながらどんどん距離を稼ぐ感じ。筆者はACC付きの軽自動車に乗っているが、長距離遠征ならトレーサー9 GT+Y-AMTの方が“ラクで早い”と確信したくらいである。

不思議だったのは、夜間のイッキ走り“ラクすぎて飽きるだろう”と踏んでいたのだが、実際には長時間の高速移動が苦痛に感じなかったことだ。ACC走行中は前方を注視し続けるというより、車窓を眺めているような余裕があり、NHKの『ヨーロッパトラムの旅』ではないが、なんだかずっと眺めていられる心地よさを感じる。

復路も青森のフェリーターミナルから千葉県の自宅へはやはり約720kmほど。雨だったり、混んでいたりコンディションは往路よりも悪かったのだが、2ストップ(岩手県・紫波SA/阿武隈高原SA)しただけで帰り着いてしまった。

さらには最新のトレーサー9 GT+Y-AMTなら、Y-AMT機構のおかげでギヤチェンジもオートマチック。ダラダラ渋滞などに追いつけば自動でシフトダウン。低速側はだいたい25km/hくらいまでACCが粘ってくれるので、車列に並んだ状態であればACC&Y-AMT任せのままETCレーンの通過も可能だった。

Y-AMT(ヤマハオートメイテッドマニュアルトランスミッション)とは、ギヤ付きのMTエンジンをオートマチック化する機構。クラッチレバーもなければシフトペダルがなく、AT限定免許でも運転可能。左スイッチボックス下部には任意のタイミングでシフトチェンジできるシフトレバーがある。

今回のインプレッションでACC&Y-AMTの効果の高さを特に感じたのは復路の高速移動。楽しかった北海道ツーリングが終わるという消失感と、台風の置き土産の雨雲で道中レインウエアを着っぱなし。しかも、道路は意外と混んでいて所々で渋滞に巻き込まれるという長距離移動にはあまり良くない条件が重なったハズなのだが、やはり往路と同様、給油とトイレ休憩のために2ストップしただけで帰着できてしまった。

ACC&Y-AMTの効果のすごさを改めて実感したのは帰宅後。8時間以上は走り続けたものの疲労困憊でヘロヘロになって辿り着いた……という感じではないことだ。ずぶ濡れになった旅の荷物を片付け、さらには“雨が降っているなら、ちょうどいいから洗車してしまうか?”なんてくらいに余裕が残っている。

以前、アドベンチャーバイクで同じように700kmぐらいの高速イッキ走りで四国から帰ってきたこともあるが、その時は疲れが度を越してなんだかナチュラルハイな状態に陥った。今考えると安全上あまりよろしくない状況だが、行程の後半はなげやり気味というか妙なテンションで走り続けることになったのだ。ところがトレーサー9 GT+Y-AMTとなら、往路も復路もそんな状況に陥らず淡々と走り続けられた。ACC&Y-AMTの組み合わせは、圧倒的な疲労軽減によって安全対策に役立つというわけ。これはなかなかすごいことなのではなかろうか?

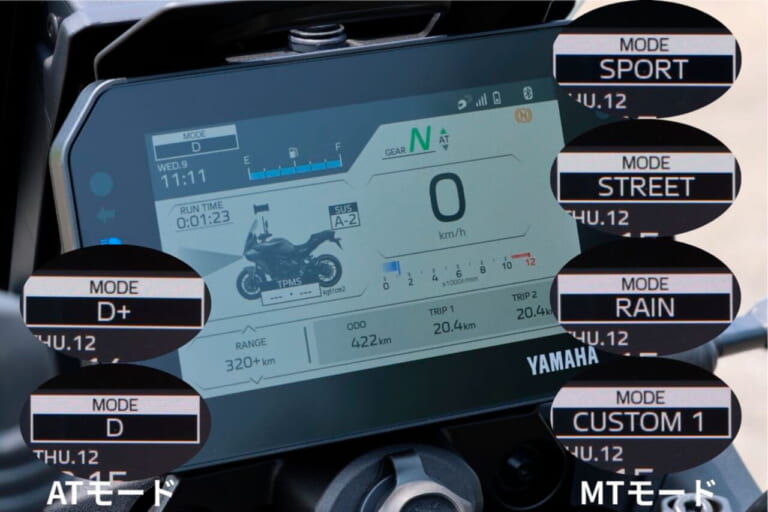

Y-AMTには、オートマチック変速のATモードとMTモードがあり、右スイッチボックスのボタンで切り替え可能。ATモードには「D」とややスポーティな変速設定の「D+」があるが、今回の旅ではほぼATモードの「D」で走行。「D+」やMTモードも使ってみたが、ツーリングではATモードの「D」が一番快適性が高いと感じた。

②ACC&Y-AMTは下道移動もラク!

60km/h制限の道路では、ACCの設定を60km/hにして走ると速度超過の心配なし。この他、トレーサー9 GT+Y-AMTには50~180kmの間で最高速度の設定ができるスピードリミッター的なYVSL(ヤマハバリアブルスピードリミッター)も搭載されているが、北海道という道路環境ではACCの方が使いやすいと感じた。

今回の北海道ツーリングでは一般道も1500kmほど走行することになった。信号が少なく流れのいい北海道の道がメインなので、本州とはちょっと勝手が違うかもしれないが、一般道でもACC&Y-AMTが十分使える機能になっていることを確認できた。

前述したとおり、ACCの低速側の制御が25km/hあたりまで粘ってくれ、またY-AMTが車速に合わせてシフトダウンもシフトアップもしてくれるので、加減速を繰り返すような車列について行くような場合にも、加減速に関しては基本的にバイク任せにしておける。テストにあたっては2つあるY-AMTのオートマチックモードを両方試してみたが、「D」の方がツーリングには具合がいい。

Y-AMTの変速タイミングに関しては、“走り方によってライダーの意思とは合わないような変速をするのが気になる”……なんてことをどこかの原稿に書いてしまった記憶があるが“そもそもの使い方が間違っていた”とここで訂正させていただこう。

ATモードには「D+」と「D」。MTモードは「SPORT」、「STREET」、「RAIN」、「CUSTOM1/2」の5種類がある。

「D」にせよ「D+」の変速にせよ、完全にY-AMTによる制御に任せていると、“もっと早くシフトアップしてよ…”とか、“今ここでシフトダウンして欲しい!”なんて不満に思う場面は確かにある。ただそれはライダーによって乗り方が変わるため、好みの違いが出て当たり前。そんな場面では躊躇なく、左スイッチボックスのシフトレバーで任意に変速してしまえばいい。3300kmも走っていると流石に使い方がわかった……というか、好みのタイミングでライダーの意思によるオーバーライドをすると具合がいいようにシフトスケジュールが組まれているのだ。

左スイッチボックス下部にあるシフトレバー。MTモードではもちろんだが、ATモードでも積極的に使うとより楽しく、快適に走ることができる。

これは荷物満載で流して走るような場合も、空荷で峠道をスポーティに駆け抜けたいような場合も同じ。“シフトダウンしてエンジンブレーキが欲しいな”と思う場面では、Y-AMTによるシフトダウンを待つよりシフトレバーでさっさとシフトダウンしてしまえばいいだけの話。全ての制御をY-AMTに任せようとするから不満が出る。トレーサー9 GT+Y-AMTに限らず、Y-AMT搭載車両に乗ったなら、まずは左手で行うシフトアップ&ダウンの操作を頭に叩き込むこと。これがY-AMT搭載車両で快適かつ楽しく走るためのコツだ。

③電子制御サスペンションがラクでしかも楽しい!

トレーサー9 GT+Y-AMTには、キャンプ道具を含め、今回1週間の旅の荷物をフル積載。パニアケースはキーレス仕様の新作で片側約30ℓ、シートバッグはヘンリービギンズのキャンプシートバッグPROⅡで55~70Lだ。

荷物フル積載で走った今回の北海道ツーリング。感心したのはKYB製の電子制御サスペンションによるオートレベリング機能だ。トレーサー9 GT+Y-AMTのセミアクティブサスペンションは、荷重によりリヤショックの沈み込み(リヤ下り)を感知すると自動でリヤのプリロードを調整して走りやすい姿勢を保ってくれる機能が搭載されている。

トレーサー9 GT+Y-AMTのフロントフォークとリヤショックは、KYB製の電子制御サスペンションを搭載。制御はACCなどのミリ波レーダーを使ったブレーキ介入とも協調しており、強めのブレーキがかかった場合にもつんのめるようなモーションが起こらないようにしている。

流石に電子制御サスペンションのないバイクにこれだけの荷物を積載すればプリロードを増やすなどの調整が必要になり、もし行わなければフロントの接地感が減って走りにくくなる。少なくともそんな状態で“峠道を楽しもう!”とは思わなくなるものだ。それがトレーサー9 GTシリーズであれば、荷物を積んだ場合にセミアクティブサスペンションが前後の荷重バランスを調整してくれるから、荷物満載でも走りがしっかり楽しめてしまう。サスペンションの減衰力モードにはスポーティで硬めの「A-1」と、ソフトでコンフォートな「A-2」があるが、「D」、「D+」のどちらのATモードも「A-2」設定となっている。

二人乗りする場合にも電子制御サスペンションによるオートレベリング機能はとても有効。一人乗りと同じ…とは言わないが、少なくともコーナリングはもちろん、Uターンなどでもナーバースになる必要がなくなる。

ちなみにトレーサー9 GT+Y-AMTの電子制御サスペンションには、“乗降時サスペンション減衰システム”という機構も搭載されている。その名のとおり減衰力を弱めて乗り降りしやすくするという機能であり、電源オン、もしくはキルスイッチでエンジンをストップしてから30秒間この機能がアクティブになる。

④ヘッドライトの切り替え操作はアダプティブハイビーム任せでOK!

スクリーン下のアイラインはDRLのポジションランプで、ヘッドライトやコーナリングライトの光源は下部の方。アダプティブハイビームやコーナリングライトは走行状況、対向車の有無に応じて多様な光り方をする。

今回のモデルチェンジでトレーサー9 GTシリーズに搭載されたマトリクスLEDヘッドランプ。フロントマスクにカメラを搭載し、前方の交通状況を把握。アダプティブハイビームの機能をオンにすると、夜間走行では2種類のハイビームとロービームを左/中央/右の3エリアそれぞれで自動的に切り替えるようになる。街中などのある程度明るい場所ではロービーム。より暗い場所では“上目で照射範囲の広いハイビーム”に切り替わり、そこへ対向車などが来るとその照射エリアだけが“対向車が眩しくない程度のハイビーム”に切り替わる。光り方は対向車の有無や車体の傾きなどで色々と変えているようだが、体感的には“上目で照射範囲の広いハイビーム”と“対向車が眩しくない程度のハイビーム”の2つが切り替わる。

スクリーン下にあるのが前方の交通状況を把握するためのカメラ。

この機能は真っ暗な道はもちろんだが、東北自動車道路のような暗めの高速道路でも作動する。単独走行時は“上目で照射範囲の広いハイビーム”が遠くの道路案内表示までしっかり浮かび上がらせ、対向車が来たり、前走車に追いついたりすると“対向車が眩しくない程度のハイビーム”に切り替わる。

夜間の高速道路でいちいちハイビームとロービームを切り替える必要がないのが便利。アダプティブハイビームに慣れてしまうと、対向車に気を使ってヘッドライトを切り替えるのは結構面倒な作業だったことに気付かされる。

ヘッドライトスイッチを外側に長押しするとアダプティブハイビームの機能がオンになり、メータ右上にアイコンが点灯。メーターのバイクのイラストも状況によって照射範囲の表示が変わる。

今回の北海道ツーリングでは、残念ながら高速移動以外で夜間走行をする機会がなかったのだが、以前テストした時に感じたのは、アダプティブマトリックスLEDヘッドライトの異様な明るさだ。

アダプティブハイビームが上目の状態。アダプティブマトリックスLEDヘッドライトの照射範囲はかなりワイドで光も強く、照射距離は175mに及ぶ。

夜のワインディングを走っていると、前方というか周囲の森の木々までしっかり照らし出すくらいの明るさがある。対向車が来た際にはアダプティブハイビームが自動的に切り替わるからこそ、ここまでヘッドライトを明るくできたのだろう。ちなみにゲリラ豪雨の夜間走行も試してみたがアダプティブハイビームは条件の悪い雨天時にもしっかり作動してくれた。

IMU連動のコーナリングライトも搭載。バンク角に合わせてしっかりイン側を照らし出してくれる。

開始から7秒以降を参照

⑤ブラインドスポットディテクションが作り出す安全な追い越し

ミラーの鏡面端部に表示灯を搭載。光の明るさも調節できる。

高速道路で追い越しをしようとしてミラーを確認。ウインカーを出したところで追い越し車線の死角にクルマがいることに気づいて焦った……。バイクに乗っていればそんな経験は誰もが1度くらいはあるだろう。そんな車体後方の死角にいるクルマの存在を知らせてくれるのがブラインドスポットディテクション(以下:BSD)だ。

ストップランプ下にあるのが後方の交通状況を把握するためのボッシュ製ミリ波レーダー。ウインカーには後続車に急減速を知らせるエマージェンシーストップシグナルも搭載している。

今回、長時間走行をしてみて気づいたのは、ミラーに内蔵されたBSD表示灯の程よい存在感。こんな弱々しい光だと死角のクルマがいても気付けないじゃん!? なんて最初は思っていたのだが、実際走ってみるとこの弱々しいひかりがちょうどいいのだ。というのも、このBSD表示灯は追い越しをしようが、しまいが死角にクルマが入ると自動で点灯するようになっている。つまり死角にクルマ入るたびにビカビカと光って運転者の注意を引くようでは煩わしいのだ。

トレーサー9 GT+Y-AMTのBSDの場合、車線変更をしようとしてミラーに目をやると自然にBSD表示灯が目に入って死角のクルマに気付けるようになっている。しかもその状態でウインカーを出すと、強く点滅して危険を知らせてくれる。必要ない時には気にならず、必要な時にはちゃんと気付ける。そんなBSDのおかげで長旅でも気を煩わすことなく安全に走り続けられたのだ。

⑥ハンドル切れ角増で取りまわし楽々

ハンドルの切れ角が片側32°から片側35°へ。より大きくハンドルが切れるようになった。

2025年のモデルチェンジで、トレーサー9 GTシリーズはハンドル切れ角が増大した。それまでのモデルでは正直ちょっとハンドル切れ角が足りず、駐輪スペースへの押し歩きやUターンで車格の大きさを感じることがあった。なんと2025モデルのトレーサー9 GTシリーズはハンドル切れ角が左右各3°増えて35°に。今回の旅では何度となくUターンを行い、押し歩いたりもしてみたが、ハンドル切れ角に不満を感じないようになっていた。

最小回転半径が3.1mから、20cm減って2.9mへ。

数値を調べてみれば、なんと最小回転半径は3.1mから2.9mへとなりより小回りが利くようになっている。まぁ、それでも250ccクラスのバイクに比べれば最小回転半径は大きな方だが、十分ツーリングで使いやすい仕様になった印象だ。

⑦スマートキーで始動はもちろん、荷物の出し入れや給油もストレスフリー

スマートキーを保持していればイグニッションのON/OFFやハンドルロックが可能。また電源オフ後2分間はタンクのキャップの操作が可能。特にレインウエア着用時など、キーをいちいち取り出さなくていいから快適なのだ。

2025モデルでスマートキーシステムが導入されたトレーサー9 GTシリーズ。イグニッションON/OFFやハンドルロック、燃料タンクキャップがキーを使わず操作できるようになった。それだけでも十分便利なのだが、さらに純正アクセサリーには、キーレス化されたトップケース(約45L)やサイドケース(片側:約30L)が登場。今回の旅ではキーレスサイドケースを使ってみたのだが、これがものすごく快適だったのである。

写真の純正アクセサリーのサイドケースは、キーレスサイドケース(片側:9万9000円)、サイドケースサポートステー(3万5200円)、キーレススイッチ(1万1000円)、サイドケースパネルセット(9900円)。

イグニッションオフの状態でもスマートキーを保持して近づくと、シート左脇のキーレススイッチ操作で集中ロック&解除が可能。

車両のイグニッションをオンになくても、シート左サイドにあるキーレススイッチの解錠ボタンを押すとサイドケース側の操作ができるようになり、サイドケース上部の「OPEN」ボタンを押せばフタが開く。

キーシリンダー付きのパニアケースは盗難抑止などに非常に効果的だが、そのぶんいちいちキー操作が必要だったりして面倒なもの。キーレス化されたサイドケースは、車両の操作と同じくキーを取り出すことなく操作が行えて、これが旅先でとてもラク。

しかも、うっかりキーレススイッチによる施錠をし忘れて走ってしまっても、車速が10km/h以上になると自動的にロックされる。つまり走って止まった後は必ず施錠されている状態になるので、いちいち施錠を確認しなくても安心して車両から離れられるというわけだ。

開始から9秒以降を参照

⑧ナビゲーションシステム「Garmin Motorize」アプリがミラーリングできる!!

スマートフォンと有線接続するとトレーサー9 GT+Y-AMTのメーターにGarmin Motorizeナビゲーション画面のミラーリング表示が行える。

ラクというか、もはやツーリングでは必須アイテムになりつつあるナビゲーションシステム。今回の旅で初めてGarmin Motorizeアプリを使ってのナビゲーション画面のミラーリングを試してみた。まず大前提としてスマートフォンに「Garmin Motorize」アプリをダウンロードし、さらに3.4Gほどの道路地図をダウンロード(最新の地図は有料で一世代前の地図は無料)する必要があるのだが、その条件さえクリアできれば追加のデータ通信は必要なく、トレーサー9 GT+Y-AMTのメーター画面にナビゲーション画面を表示させられる。

Garmin Motorizeナビゲーション画面のミラーリングをするには、フロントカウル左側の小物入れにあるUSB端子とスマートフォンを有線接続する必要がある。本来、ボックス内にスマートフォンを収納できるようになっているが、筆者のスマートフォン(TORQUE G06)は大きすぎて収納できなかった。

ミラーリング中はこんな感じ。地図をダウンロードするタイプなので電波のない場所でも運用が可能。また運用のための消費電力も少ないらしく、有線接続しておけばスマートフォンのバッテリーは減らないどころか、しっかり補充電されていた。

ミラーリング中は、左ハンドルスイッチのジョイスティックで目的地を検索したりもできるのでかなり使い勝手がいい。また個人的に気に入ったのは、走行中に道路の制限速度が60kmから40kmへ低くなるような場合にはその手前で警告音が鳴り、メーターにも“あと何メートルで制限速度が○○km/hになります”的な表示が出ること。

特に北海道などでは、交通環境がいいだけに知らず知らずのうちにハイペースになりがち。集落の入り口でこの機能が制限速度の変化を警告してくれるおかげで非常に助かった。

ただ、時々スマートフォン側の動きが悪くなるらしくメーターへのミラーリングがうまくいかないことも……。また雨天時にスマートフォンのコネクター部が濡れてしまうと一時的にミラーリングが使えなくなることもあった。もちろん専用のナビゲーションシステムの方がこのあたりの使い勝手はいいのだろうが、10万円近い初期投資を必要とせずGarmin製のナビ機能が使えるのだから、旅は相当ラクになる。

⑨新装備の電動スクリーンが便利!!

トレーサー9 GTシリーズの大型のフロントスクリーンは2025年のモデルチェンジで新形状となっただけでなく、電動化されたことで走行中にも左スイッチボックスの操作で上下させられるようになった。動きもスムーズで高速道路などで強い走行風を受けている時もしっかり作動する。

おかげでちょっと風を浴びたい時、寒い時などの状況に合わせて調節が可能。特に便利だったのは高速道路上で急な雨に見舞われるような状況。いちいちサービスエリアなどにピットインして高さを変える必要がなく、気になった時にいつでもスクリーンを上下できてストレスフリー。

また、この電動スクリーンやハンドガード、車体のカウリングによる全体的なバランスもいいようで、高速道路などすぐには止まれないような状況で雨に降られても、少々の雨ならレインウエアを着ずに走り切れる避風性を持っていた。個人的には下道などで風を浴びたい時、高速道路などで風を避けたい時、どちらの使い方もできるようになっているのが気に入った。

⑩DLCコーティングチェーンでメンテが楽

大量の荷物を積んで、長距離を走るロングツーリング。雨の中を走ればそれだけでチェーンルブが飛んでしまうし、いずれチェーンも伸びてガシャガシャと耳障りな音がしだすもの。そこで気になっていたのが、トレーサー9 GT+Y-AMTに採用されているDLCコーティングが施されたD.I.D製のドライブチェーンだ。

ローラー部分にDLCコーティングがかけられており、スプロケットとの摺動摩擦を低減。メンテサイクルの低減に効果があるとの触れ込みだったが!?

流石に荷物満載の状態で3300kmもノーメンテで走れば……と思っていたのだが、リヤタイヤが段減りするぐらい長距離を走っても全くチェーンが伸びる気配がない。チェーンから耳障りな音がすることもなければ、発進時や変速時のフィーリングもダイレクトなまま走り続けられた。長期間のロングツーリングとなればチェーンルブぐらい持っていくモノだと心得ていたが、DLCコーティングが施されたチェーンなら荷物が一つ減らせるらしい。

3300km走ってわかったトレーサー9 GT+Y-AMTのココが“ちょっと”残念!

あまりベタ褒めしてしまうと、なんだかおべんちゃらになってしまいそうなので、トレーサー9 GT+Y-AMTの長距離を走って気になったところも包み隠さず書いておくとしよう。

①シート

座面は段付きでプラスアルファのクッションもあるのだが全体的に薄め。また足着き性のためかやや前下がりになっているのも、長時間走っていると気になる。

圧倒的にツーリングが快適なトレーサー9 GT+Y-AMTであるが、純正シートはちょっと僕には合わなかった。高さが845mmと860mmの2段階で変更でき、膝の曲がり具合から高い方の860mmで走り続けたのだが、高速道路でワンタンク丸々使い切るようなスパンで走っていると流石にお尻は痛くなる。純正アクセサリーのコンフォートシート(2万6400円)を試してみたいところだ。

②ヘルメットホルダー

ヘルメットホルダーを使うには、スマートキーに内蔵されているメカニカルキーを取り出す必要がある。

スマートキーのおかげでエンジンスタートはもちろん、給油ハッチやオプションのパニアケースの開閉までキーレスで行えるようになっているのだが、ヘルメットホルダーの開錠だけメカニカルキーが必要でなんだか残念。ただ、ヘルメットホルダーは日本仕様のみの特別装備なので致し方なし。あるだけマシといったところだ。

③走行可能レンジ&タンク容量

トレーサー9 GT+Y-AMTの超絶快適性能なら、350kmくらい余裕で走れるタンク容量があってもいい気がする。ライダーが疲れる前にガソリンがなくなるとなんだか損した気分になる(笑)。

燃料タンク容量は19LでWMTCモード値による燃費は21.1km/Lなので、計算上の1タンクの航続距離は約400km……なのだが、実際はメーターに表示されるRANGE(走行可能距離)のマックスは320kmほど。ただ残り70kmあたりから“LO”表示に切り替わり走行可能距離のカウントをしなくなるため、実質的には280kmくらい走ったところで不安になって給油することになる。燃料タンクの容量を増やさずとも、もう少しきっちり走行可能距離をカウントダウンしてくれるだけで、ずいぶん給油タイミングが計算しやすくなるのだが…。

RANGE(走行可能距離)表示も、一桁台とは言わないが20kmくらいまで粘って数値を表示してくれると助かる…。

④ステップ

一般的なステップではなく、やや幅広&長めのステップだと、ACC使用時のマシンコントロールが格段に楽になりそう!

これは“残念”というよりは“要望”になるが、ACC&Y-AMTの組み合わさったマシンに長距離乗っていて思ったのはステップ入力によるコントロールがもっとしっかり行えたら、さらに運転がラクになりそうな印象を持った。というのもオフロード系のワイドステップに換装すると、より繊細なコントロールが楽にできて、よりハンドルを握る力を抜くことができそうだから。まぁ、この辺りは社外品に換えてしまえばどうにでもなるパーツではあるのだが…。

まとめ:どこまでも走り続けたいならトレーサー9 GT+Y-AMTでキマリ!

8日間に及ぶロングツーリングを最後まで快適に楽しく走り続けられたのは間違いなくトレーサー9 GT+Y-AMTのおかげである。

いやはや、長々と書き連ねてしまったけど(最後まで読んでいただきありがとうございます!)、それだけトレーサー9 GT+Y-AMTでの旅がラクだったということである。特に北海道や九州などへ長期間遠征するようなロングツーリングでは、旅に集中するためにとにかく色々な労力を減らしたいもの。

そんな長旅の相棒にトレーサー9 GT+Y-AMTを選べば、有能な旅のコンシェルジュを手に入れたようなもの。ACCやY-AMT、マトリクスLEDヘッドランプなどの先進装備がオーナーに代わっていろいろな作業を代行。煩わしいことを全て請け負ってくれるのでそのぶん疲労の蓄積を極限まで抑えることができる。疲れないからさらに走り続けられるというわけだ。

たかがヘッドライト操作、たかがウインカー操作と思うかもしれないが、チリも積もれば山となる。一つ一つの作業を“判断して操作”していると、体の疲労はともかく脳の疲労が少しずつ蓄積していくものなのだ。そんな疲れを極限まで減らしてさらに遠くまでラクに走って行くことができる、それがトレーサー9 GT+Y-AMTというバイクである。

記事には書かなかったがトレーサー9 GT+Y-AMTは写真のような非常にフラットな砂利道ぐらいならお手のモノだ。

旅を楽しむために、あの手この手で乗り手の疲労を軽減してくれる。これだけの機能が付いて200万円以下という価格はお買い得というか、ちょっと安すぎると思うのだ。

【TESTER: 谷田貝 洋暁】

『初心者向けバイク雑誌の編集長を経てフリーランス化したライターで二輪各媒体に寄稿した試乗記事は1500稿を数える。無理/無茶/無謀の3ない運動を信条としており、「読者はソコが知りたい!」をキラーワードに際どい企画をYM編集部に迫る。

※本記事はYAMAHA [Y’S GEAR]が提供したもので、一部プロモーション要素を含みます。※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※特別な表記がないかぎり、価格情報は税込です。