無理をするしかなかった。タイヤを滑らせるギリギリの走りは、常にリスクと引き換えだった。「そんなの誰でも同じだ」。原田はひたむきにスロットルを開け続けた。圧倒的優位なマシンを駆るマックス・ビアッジに、どこまで食い下がれるか──。’95年、原田はレースキャリア最高の走りでビアッジに立ち向かった。

文――高橋剛 Go Takahashi 写真――竹内秀信 Hidenobu Takeuchi/YOUNGMACHINE archives (本稿はビッグマシン2016年9月号に掲載された記事を再編集したものです)

↓↓[前編][中編]はこちら↓↓

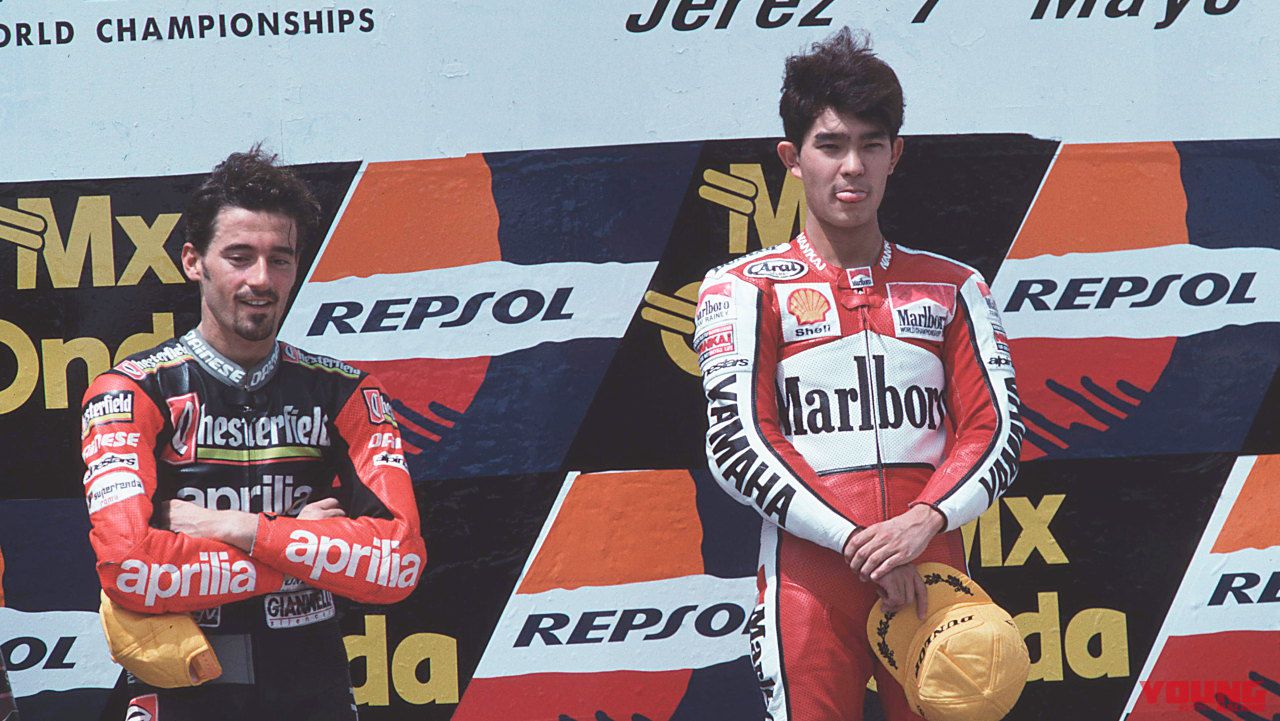

'93年、世界グランプリデビューイヤーにチャンピオンを獲得した原田哲也。その前に立ちはだかったのは、イタリア人のマックス・ビアッジだった。圧倒的優位なマシンを駆るビアッジに、どこまで食い下がれるか──[…]

あまりに速くて怖かった。日本GP予選で最高峰500ccマシンに匹敵するタイムを出した原田。完全に集中し切っての1周は、自ら恐怖を感じるほどの速さだった。圧倒的優位なマシンを駆るマックス・ビアッジに、ど[…]

限界の走りは快感ですらあったが……

第7戦オランダ・アッセンの予選前、原田はレイニー監督にこう言われた。「おまえの走りは、もうマシンの限界を超えている。これ以上無理はするな」

原田は「『フロントローでいい。とにかく無事に走り終えろ』ということだな」と受け止めた。

「でも、行くよね。レーシングライダーだから(笑)」

予選2日目、タイムアタックの2周目、原田はフロントタイヤを滑らせ、263km/hという高速域で転倒した。

「シャーッと滑りながら、『ああ、これは気持ちいいな?』と思ってた(笑)」

まだタイヤが温まり切っていなかった。完全に自分のミスだ。でも、最初から飛ばした方がタイムは出る。リスクを承知のうえでポールポジションを狙っての限界の走りは、それを超えて転倒してもなお、原田にとっては快感だった。

ランオフエリアの芝の上を300mほど気持ちよく滑走した後、待ち受けていたのはスポンジバリアだった。「やばい!」と思った瞬間に、ドーンと背中から激突した。

凄まじい痛みに襲われ、呼吸ができなかった。その様子がモニターに映され、チームレイニーのピットは「これは大変な事態だ!」とパニックになった。

しかし、あわただしい検査と治療の結果、グランプリドクターであるコスタ医師は「走行OK」と告げた。

痛みに耐えていた原田は走る気などさらさらなかったし、レイニー監督としても走らせるつもりはなかった。しかしコスタ医師の勧めはやけに強力で、やむなく決勝日朝のウォームアップ走行を走ってみることにした。

あまりの激痛に気持ちが悪くなるほどだった。ピットに戻っても、痛みでマシンから降りることができない。「いくらなんでもこれは無理だ」と、決勝出場を断念した。

’95年、このレースだけがノーポイントとなった。スペインの病院で精密検査を受けると、第6脊椎にヒビが入っていることが発覚した。病院のベッドで、それでも原田の気持ちはまったく折れていなかった。

「これでチャンピオン獲得はもう無理だ。でも、ここからだ。ここからどれぐらいビアッジを苦しめられるか。だ。そう簡単にはチャンピオンを獲らせない」

グランプリへのきっかけを作った男……同じ土俵のライバルとして

原田はもともと、世界グランプリ参戦に興味がなかった。日本で存分に速さを発揮しながらも、海外に出るつもりはなかった。しかし、’91年から世界グランプリに参戦していた若井伸之の勧めもあって、’92年のハンガリーGPとフランスGPを見に行った。

そこで原田の目を奪ったのが、ビアッジの走りだった。

「ビアッジは、縁石の外側を走ってたんだ」

コース幅をいっぱいに使うレースでは、コーナーの外側に設置された縁石の上を走ることが珍しくない。ビアッジはそのさらに外側を使い、コースアウト寸前の走りをしていた。

「最初はミスッたのかと思った。でも、次の周も同じように縁石の外側を走ってる。『コイツ、すげえな!』と思った」

あんなヤツらと戦ってみたい――。

純粋な熱意がたぎる。その翌’93年、原田は世界グランプリに参戦。初年度でチャンピオンを獲得したのだった。

しかし、今やビアッジは同じ土俵の上にいるライバルだ。1度は――、’93年は打ち負かしている。決して敵わない相手ではない。

だからこそ――。

だが、シーズン前に原田が冷静に予想した通り、現実は厳しいままだった。

痛みを堪えて出場した第8戦フランス・ルマンは、エンジントラブルもあって5位。第9戦イギリス・ドニントンパークは2周めまでトップを走ったが、ストレートでビアッジにパスされて以降は追いすがれず、2位。

第10戦チェコ・ブルノは、最後の最後までビアッジを追い続けた。タイヤをズルズルと滑らせながら、最終周に最速タイムをマークした。2分4秒6。自分自身の予選タイムを1秒上回っていた。

この年、世界GP125ccクラスを戦っていた須貝義行は「自分のレースを忘れて見入っちゃったよ!」と興奮していた。

しかし、そこまでだった。ビアッジはこの3戦で2勝を挙げ、王座を確実にたぐりよせていた。

そして、第11戦ブラジル・リオ。スタートをミスした原田は、15番手まで順位を落とした。7周しか保たない当時のダンロップタイヤの性能を考慮し、じわじわと追い上げる。エンジンは好調だ。ビアッジの背中が接近してくる。

――その矢先、好調だったはずのエンジンにトラブルが発生した。ついていけない。ビアッジの背中が離れる。タイヤのグリップも終わった。もう手はない。かろうじてチェッカーを受けた時、原田は5位。ビアッジは2位で、’95シーズンのタイトルを獲得した。

第12戦アルゼンチンはビアッジ優勝、原田2位。タイトル争いが決着しても、ふたりが手を抜くことはなかった。

最終戦、第13戦カタルニア。予選で原田はビアッジのタイムを0.4秒上回り、シーズン3度目のポールポジションを獲得した。

決勝は好スタートを決めたが、カタルニアのストレートは長い。1コーナーに入るまでの間にライバルにズバズバと抜き去られた。

トップはビアッジだ。追いすがった。懸命に走った。勝てない。でも勝ちたい。パワーが足りない。いや、やれることはある。まだある――。

原田がチェッカーを受けたのは、ビアッジから遅れること11秒の、2位だった。ビアッジはこのシーズン8勝目、原田は8度目の2位だった。

「意味なんかないよ」と原田は笑った。

「だってもう、タイトルは決まっちゃってるんだもん。ポールポジションも、決勝2位も、意味なんかない。」

「意地だよ。ただの意地。でも、それがなかったら、それこそレースしてる意味自体がなくなってしまうからね。プライドの問題なんだ」

他のライダーのマネをしても意味がない。誰かの足跡は辿らない。

いつだって、人の走りは見なかった。

「他のライダーとは、体力も体格も、マシンも違うんだ。人と同じことをやっていたら、絶対勝てない」

予選セッションで他のライダーがタイムアタック合戦を繰り広げていても、原田はいつだって、ひたすら決勝用のセッティングを煮詰めていた。

走行ラインは、いつだって極端にイン側だった。誰も通らない、そこは原田とTZ-Mだけの道だった。

「変わってると言われても、何とも思わなかった。自分のベストを尽くしただけ」

人の意見に耳を傾けはしたが、すべてを聞き入れはしなかった。悪いところを直そうとはしなかったし、苦手を克服しようともしなかった。

自分に合わないものは排除し、受け入れられるものだけ残し、自分の得意箇所を伸ばすことに専念した。自分の走りを変えることなく、わがままと言われることさえ臆せずに、エンジニアには無理難題をぶつけた。

’95年の原田は、そうやって徹底的に我が道を行きながら、自分を追い込んでいたのだ。自らが作り上げた、一切の言い訳ができないステージに。そして実際に、100%以上の力を出し尽くした。

ヤマハは苦境の中、シーズン中に新型250ccマシンの開発を進めていた。原田の走りが、ヤマハを動かしたのだ。

翌’96年から実戦投入されることになるそのマシンは、熟成不足から苦戦を強いられた。そして、ヤマハと原田はシーズン途中に契約を解消するという事態にまで陥った。

「結果的にはうまく行かなかったけど――」と原田は言った。「自分ができる限りの走りをして、それが大企業を動かしたんだから、満足してる部分もあるんだ……」

全力で頑張る。不可能にも諦めずに立ち向かう。人を動かすのは、ただその姿だけだ。

「ホント、めちゃくちゃ頑張ったよ」と原田は笑う。冷静なレース運びから「クールデビル」と称された原田だったが、「頑張る」などという泥臭い足掻きの只中にあったのだ。

「人間として、いい経験ができたと思う」

自身のレースキャリアでも最高の走りを武器に王座を狙いに行き、ランキング2位で終えた’95年。原田にとって、グランプリ参戦初年度に勢いでチャンピオンになった’93年より、ずっと深く、重い意味があった。

~エピローグ~

「勝てない体制でレースを続けても仕方がない。体制を作れないのは自分の力不足だ」。2002年、NSR500のライディングを最後にスッパリと引退を決めた原田は、32歳になっていた。急きょ開かれた引退会見には、大々的なアナウンスがなかったにも関わらず、多くのライバルたちが訪れた。その中には、ビアッジの姿もあった。強大な壁として原田の前に立ちふさがっていたビアッジにとって、原田もまた、乗り越えるべき壁だったのだ。しっかりと握手をかわすふたりには、込み上げるものがあった。