2025年の夏も、全国的に平年よりも気温が高くなる猛暑となる見込みです。とくに、7月と9月は全国的に平年より高い気温が予想され、残暑も厳しくなりそうです。それすなわち、バイクにとっても過酷な夏が来るということ。ライダーのみなさん! ここでオイル交換のタイミングを考えてみようではありませんか。いつオイル交換をする? 今でしょ!(←古い)

●文:ヤングマシン編集部(DIY道楽テツ)

エンジンオイルにとって過酷な時期

オイル交換のタイミングって、地味に悩みますよね。「走行距離3000km~5000kmで交換が目安」とか「半年ごとに交換を!」なんて、よく聞くけれど、あくまでそれは“目安”でしかありません。

バイクに乗るシチュエーションも、場所も、乗り方も人それぞれ千差万別。はたして本当に愛車のエンジン守れているのか不安になっちゃいますよね。

オイルにとってもっとも過酷な“時期”というものがあります。それは・・・冬。そして、夏。冬の厳しい冷え込みでは、エンジンオイルは硬くなりがち。エンジン始動直後は粘度が上がりすぎて潤滑しにくくなっていて、エンジン内部の油膜が形成されにくく、金属同士が直接接触してしまう危険があります。

そして、夏。気温30℃超えの炎天下。渋滞で止まっては走る、過酷な“街乗り”。意外かもしれませんが、じつは、サーキットでの全開走行よりも、信号待ちと渋滞の繰り返しの“街乗り”こそが、オイルには地獄なんです。なんたって風が当たらないので冷却が追い付かないですからね。

とくに最近のマシンは、排ガス規制対応で極限まで燃料を絞った“ギリギリ空燃比”なので、燃焼としては理想なのですがそのぶん燃焼温度が高く、オイルにかかる熱負担は相当なもの。梅雨が明けてこれからの時期はまさに、エンジンにとっては過酷なシーズン突入なのです。

前or後? いつオイル交換をするか

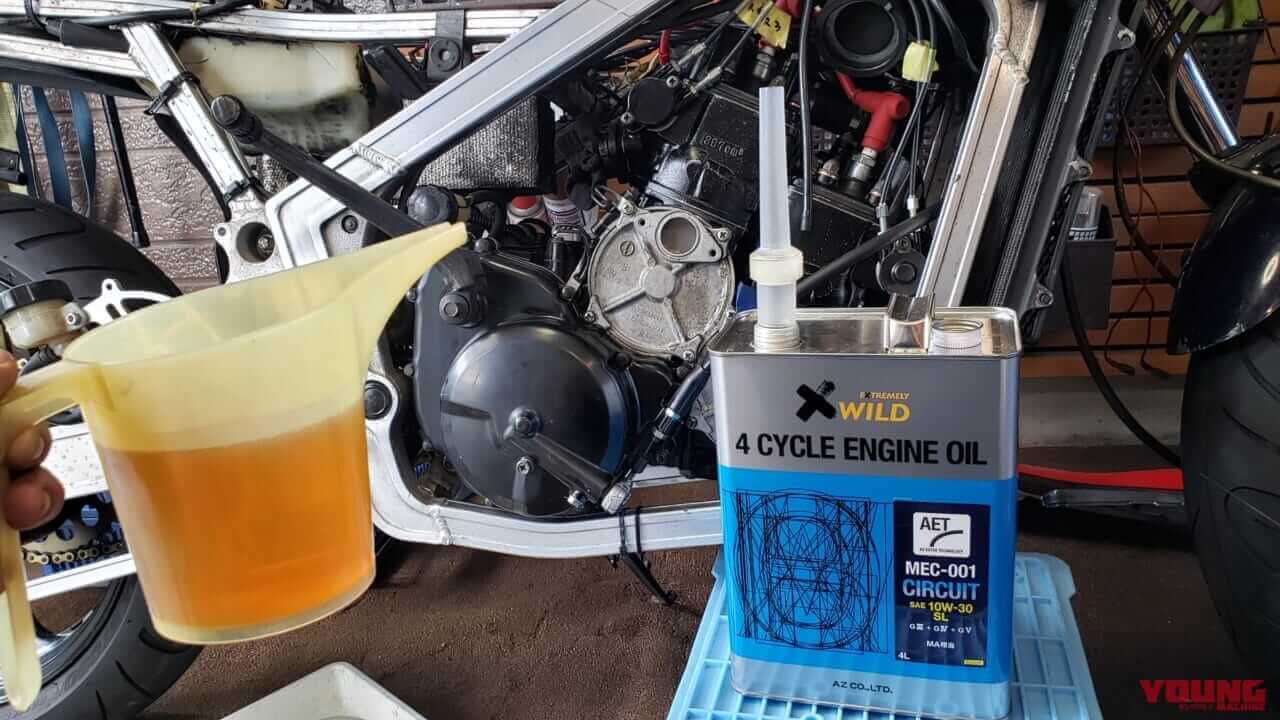

肝心のエンジンオイル交換のタイミングですが、「傷んだから交換する」「これから傷むから先に交換する」。じつはどちらも正解。でも、個人的には後者の“備えの交換”を推したい。過酷なシーズンに突入する前に、あらかじめコンディションの良いオイルに換えておく。そのひと手間がエンジンの寿命を左右する、そう言っても過言じゃないはずです。

たとえ距離を走っていなかったとしても、エンジン内部のオイルは確実に劣化していきます。劣化すれば、当然本来の性能を発揮できません。ただでさえ過酷なシーズンに突入するというのに、劣化したオイルではエンジンにとって良い訳がない。

だって、油膜が切れたら…それはエンジンにとって「死」を意味しますからね。だからこそ、これから戦い抜くエンジンを、ちゃんと守ってやりじゃあないですかっ!

油膜が切れたエンジン内部は深刻なダメージを受ける

適切なオイル交換で良きバイクライフを

理想を言えば、夏を乗り越えて疲れ切ったオイルは、冬を迎える前にもう一度交換したい。そして、逆もまたしかり。そう考えると、日本のように四季がハッキリしている国では、年2回の交換が現実的な最適解なのかもしれません。

オイル交換は、単なるメンテナンスではなく、未来のエンジン寿命への投資。「距離だけじゃない」「月数だけでもない」気温と使用状況にあったオイル交換で良きバイクライフをお送りください!

この記事が皆様の参考になれば幸いです。今回も最後まで読んでいただきありがとうございました~!

私のYouTubeチャンネルのほうでは、「バイクを元気にしたい!」というコンセプトのもと、3日に1本ペースでバイクいじりの動画を投稿しております。よかったら遊びにきてくださいね~!★メインチャンネルはコチラ→「DIY道楽」 ☆サブチャンネルもよろしく→「のまてつ父ちゃんの日常」

※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※掲載されている製品等について、当サイトがその品質等を十全に保証するものではありません。よって、その購入/利用にあたっては自己責任にてお願いします。※特別な表記がないかぎり、価格情報は税込です。

最新の関連記事(メンテナンス&レストア)

鬼門!ボールベアリングの交換 今回の作業はボールベアリング交換。最近は樹脂のリングボールを保持するボールリテーナー(ケージ)タイプが主流ですが、旧車や自転車のハブではいまだにバラ玉が現役だったりします[…]

軽視されがちな重要パーツ「ガソリンホース」はキジマ製品が安心 バイクにとって極めて重要にもかかわらず、軽視されることが多いのがガソリンホースやフィルターだ。経年劣化でカチカチのホースに触れても「今度で[…]

怪しさ100%夢も100%! ヤフオクで1円で売ってた溶接機 正直に言います。この溶接機、最初から怪しすぎます。スペックはほぼ不明。説明は最低限。ツッコミどころは満載です。・・・ですが、だからこそです[…]

グリスよ、なぜ増えていく? バイク整備をやっていると、なぜか増えていくものがあります。そう、グリスです。ベアリング用、ステム用、耐水、耐熱、プラ対応、ブレーキ用、極圧グリス、ガンガン使える安いやつ・・[…]

徹底した“わかりやすさ” バイクって、どうなっているのか? その仕組みを理解したい人にとって、長年定番として支持され続けている一冊が『図解入門 よくわかる最新バイクの基本と仕組み』だ。 バイクの骨格と[…]

最新の関連記事(工具)

鬼門!ボールベアリングの交換 今回の作業はボールベアリング交換。最近は樹脂のリングボールを保持するボールリテーナー(ケージ)タイプが主流ですが、旧車や自転車のハブではいまだにバラ玉が現役だったりします[…]

怪しさ100%夢も100%! ヤフオクで1円で売ってた溶接機 正直に言います。この溶接機、最初から怪しすぎます。スペックはほぼ不明。説明は最低限。ツッコミどころは満載です。・・・ですが、だからこそです[…]

「ハケで塗るサビ落とし」を使ってみた正直レポート サビとの戦い。バイクに乗っている限り、これはもう避けて通れない宿命ですよね。ましてやレストアともなると、錆との闘いが延々と続く…そう言っても過言ではあ[…]

開口幅調整不要でピッタリフィット。潰れたネジを掴める縦溝付き 通常のウォーターポンププライヤーは掴む相手に合わせてあらかじめ開口幅を調整する必要があるが、この製品は最大開口幅のままグリップを握るだけで[…]

バイク整備は、だいたい汚れとの戦いから始まる バイク整備をしていて、より深く分解していくと避けて通れないのがグリスやオイルの汚れです。今回の場合は古いモンキーのフロントフォーク。オイルは入っていない代[…]

人気記事ランキング(全体)

簡単取り付けで手間いらず。GPS搭載でさらに便利に バイク用品、カー用品を多数リリースするMAXWINが開発したヘルメット取り付け用ドライブレーコーダー「MF-BDVR001G」は、ユーザーのニーズに[…]

型崩れを防ぐEVA素材と整理しやすい内部構造 布製のサドルバッグにおける最大の欠点は、荷物が入っていない時に形が崩れ、見た目が損なわれることにある。しかし、本製品はマットフィルムとEVAハードシェル素[…]

初代バットサイクルはヤマハの250バイクがベース 今回ご紹介するのは1966年に全米で放送されたバットマンのテレビドラマシリーズに登場したバイク。その名も「バットサイクル」と呼ばれる側車付きバイク、い[…]

EICMAで発表された電サス&快適装備の快速ランナー ホンダが発表した第42回 大阪モーターサイクルショー2026」、「第53回 東京モーターサイクルショー2026」、「第5回 名古屋モーターサイクル[…]

異次元の売れ行きを見せる「メディヒール」の実力 「1900円」がもたらす、毎日着続けられるという価値 リカバリーウェア市場において、ワークマンが破壊的だったのはその価格設定だ。市場には高額な商品も多い[…]

最新の投稿記事(全体)

華やかなパレードの裏に隠された「究極の即応性」 皇宮警察は、天皇皇后両陛下をはじめとする皇室の護衛や、皇居などの警備を専門とする警察組織である。彼らの任務において、ひときわ異彩を放っているのが側車付き[…]

スーパースポーツの魂を宿した優美なる巨躯「CB1000F」 ホンダのプロダクトブランド「CB」の頂点として君臨する新型CB1000F。その最大の魅力は、なんといっても歴代CB750Fを彷彿とさせる流麗[…]

MaxFritz監修による、妥協なき素材選びとシルエット このブーツの最大の特長は、洗練された大人のバイクウェアを展開する「MaxFritz」の代表、佐藤義幸氏が監修を行っている点にある。単なるライデ[…]

柔軟なプロテクターと防寒性能の両立 冬用グローブに求められるのは、冷たい走行風を通さない遮断性と、内部の熱を逃がさない保温性だ。本製品は走行風を通さないアウターシェルと、肌触りの良い裏起毛ライニングを[…]

左がF900R Lowダウンモデルでシート高760mm(STDモデル:815mm/-55mm)。右がF900XR Lowダウンモデルでシート高775mm(STDモデル:820mm/-45mm)。テスタ[…]

- 1

- 2