348ccで20ps/180kgという平凡にすら満たないようなスペックながら、数々の絶賛を勝ち取ったホンダGB350。どのような人々が、どのようなこだわりを持って作り上げたものなのだろうか。開発責任者の山本堪大氏を中心とした開発チームのインタビューをお届けする。

爆発してタイヤが回り、音と揺れがシンクロする

「本当に好きなものを作ることができた。夢が叶ったのだと思います」

こういうのを開発者冥利に尽きるというのだろう。短い時間のインタビューだったが、開発責任者の山本堪大氏は爽やかにそう言い切った。

「ご存じの通りインドではロイヤルエンフィールド(以下RE)が憧れの存在で、販売店やメーカーが一丸となってツーリングイベントなどを仕掛けています。その文化の中に入って一緒に走っていく最初のファンバイク。GB350(現地名ハイネスCB350)ではそれを目指しました」

開発当初はインドに焦点を当て、日本への導入は決まっていなかったという。そんな中でマシンのキーワードとなった”マッシブ&シェイプド”は、トライ&エラーから生まれたものだった。

「インド人の好きな言葉に『マッチョ』というのがありますが、これを捉えるまでに時間をかけました。最初はとにかく大きく作ってみたところ、『これは違う』と。そんな失敗を経て、大きく見せるには絞らなければいけないと気付いたのです。引き算の考え方を局所的に入れるようにしたことで、タンクの造形美やエンジンの立派さが際立つようになりました。

さらに彼らは、バイクがマッチョに見えつつ自分が王様に見えるようにしてほしい、バイクで走っていくとホーンを鳴らさずともどいてほしいと言うのです。それがサウンドに反映され、ライダーが立派に見える”キングライポジ”ができ、エンジンが決まりました」

70×90.5mmというロングストローク設定のエンジンも話題に。ここからエンジン設計者などが入り乱れて参加する。とにかく熱量がハンパじゃない。

「求められるトルク特性のために、エンジン型式から検討しました。REは50年以上昔のOHV2バルブで、乗ってみると賛否両論。でも、我々のチームは、『これがいい』と思うタイプの人間が多かった。そこで3000rpmのトルクにこだわったのです。日常走りでは馬力よりも1回転ごとのトルクが重要。その目標性能から弾き出した数値は我々にとっても衝撃的でしたが、一度も変えることはありませんでした。さらに、ロングストローク設定はシリンダーが立派に見える効果もあり、それを強調するためにスターターモーターの位置を下げたりもしています」

そもそも、GB350開発チームはクルマもバイクも旧車好きというメンバーが多い。往年の味わいを知る人々だからこそ、答えは明快なのだ。インタビュー時間外の雑談の中では『馬力なんて回せば出るんですから。それより1発1発のトルクですよ』なんて台詞も飛び出し、それを言ったのがRC213V‐Sのエンジンも担当した方だったりするから痛快この上ない。

「そもそもエンジンの気持ち良さって何だろう? という基礎研究から、エンジンが爆発する〜タイヤが回る〜排気音がする〜エンジンが揺れる、これらがすべて同じタイミングで来るハーモニーが大切、というものがありました。でも4ストロークエンジンは、2回転に1回の爆発に対してピストンが1回転ごとに上下します。この爆発の間の余計な1回の振動を打ち消すために、凝ったつくりのバランサーを採用し、雑味のない”クリアな駆動パルス”が実現しました。縦揺れと蹴り出しは乗っていると区別しにくいのですが、揺れは長く乗ると疲れますしね。これらには燃料の与え方と点火時期、そして駆動パルスを逃がさないクラッチダンパーやハブダンパーといった影の立役者も大いに貢献しています」

エンジンの味わいも素晴らしかったが、それにマッチする車体づくりにも独自の考え方が生かされている。

「エンジンハンガー位置を下げてフレームのフレックスゾーンを長く取り、淀みのない変形で安心感を出して、それを支える足まわりには剛性を持たせることでバランスを取っています。

また、最近のモデルでは分担荷重を前後イーブンにして、踏ん張りを利かせるためにバックステップに…とするところですが、キングライポジでステップ位置が前方にあるため、ステップ荷重が入りません。そこで荷重をリヤ寄り(46.5対53.5程度)にして、シート上の体重移動だけで曲がれる設定に。車体重心も通常より低く、クランクセンターはグラウンドから450mmという、かなり低い位置にしました。そういう重心バランスが佇まいを生み、フロント19インチホイールのゆったりした曲がり方にも調和しています。でも、重心を下げながらインドの未舗装路に対応するため最低地上高も稼ぎたい、というのは難題でしたね(笑)」

話は巡り、過去の名車も話題に。

「バイク文化の起源は欧州であり、それを’60年代にホンダが解釈してバイクをつくり、その先に進化していきました。それらを振り返る中で、トライアンフT120のテイストや’69年のCB750フォアのシルエットを参考にしています。結局このぐらいのサイズが、一番楽しめて立派に見えるんですよね」

【開発者には旧車オーナーが多数!】LPLの山本堪大氏(GB350S上)をはじめ、チームは旧車好きの集まり。一方でNSR250R開発で知られる青木柾憲氏の影響を自認するエンジニア魂の持ち主も複数存在する。GB350が開発当初は社内であまり注目されていなかったというのも、NSRとの共通点?

開発陣のこだわりポイント

【コンロッドが曲がっている!?】クランク軸とシリンダー中心を10mmずらす“オフセットシリンダー”でピストン&シリンダー間の摺動抵抗を低減。燃焼によって生み出されたエネルギーを最大限に活用する。また、ロングストロークとオフセットシリンダーの組み合わせによってコンロッドとシリンダー内壁下端が干渉するのを避けるため、コンロッドは前後非対称の形状としている。

【オイオイ、Φ84mmはいけちゃうんじゃない!?】ボアアップの余地はスタッドボルトとシリンダー内壁の距離がどれだけ稼げているかで決まるが、GB350のシリンダーヘッドを見るとその部分が20mm以上と、相当に肉厚がある。安全マージンを残すとしても、ボアφ84mm程度(約503cc)までの拡大しそう。もちろんバルブやポート径が500ccに対応したヘッドが必要になり、クランクケース強度にマージンがあることも前提にはなるが……。

【鼓動を逃がさない】駆動パルスを吸収しきらないように、 ハブダンパーは通常の駆動側7:戻し側3程度から5:5に。クラッチダンパーも同様の理由で硬めにされた。

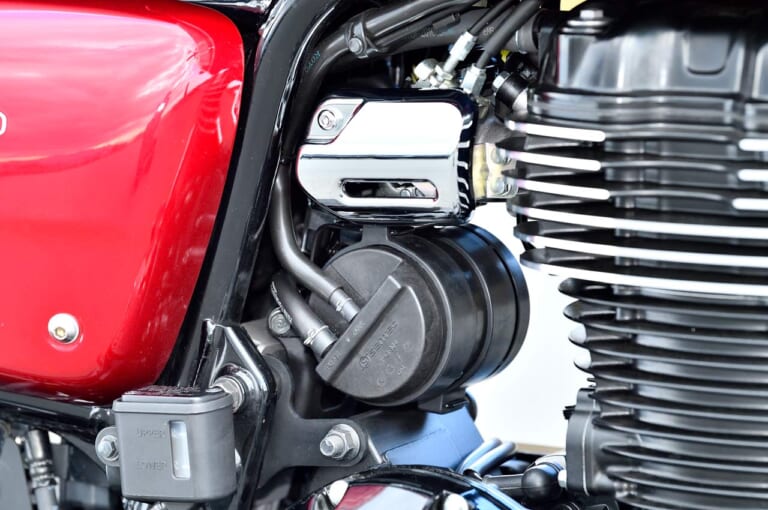

【オイルキャッチタンク風】キャニスターはあえてカバーを付けず、オイルキャッチタンク風に。メッキ風の塗装でカスタムしたら面白いのでは。

【磨きたくなるでしょ!】エンジンのケースカバーはツルンとした形状でバフ掛けなども楽しめるように。これを実現するため、クラッチロッドを左から押す構造としてレリーズを隠している。

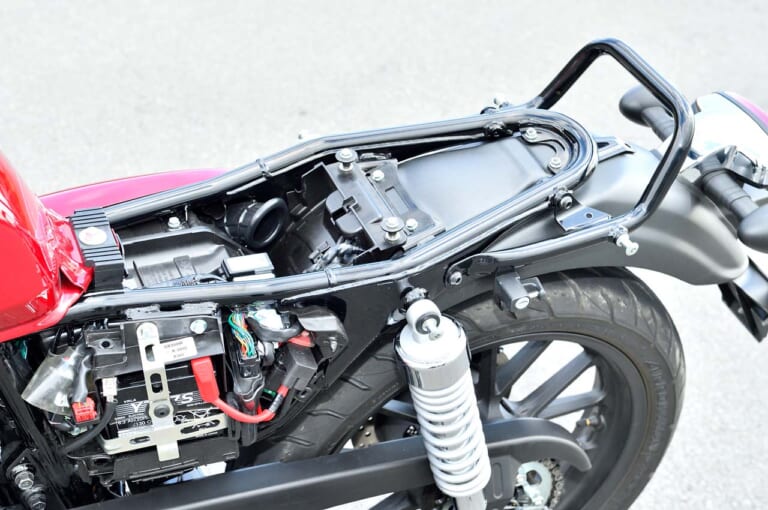

【カスタム上等、配線隠し】シングルシート装着等を想定し、シートレールはシンプルな構造に。配線はフェンダー裏にまとめたので、いじっても“臓物 ”が出ないぜ。

【スチール製の外装多数】質感を求めて前後フェンダーやサイドカバーを鉄製にした。金属加工ならではの丸みを帯びた温かみのある形状が佇まいを形成する。

【サイドスタンド飛び出し無用】スタンドを下ろした際にハミ出しが大きいと佇まいが悪いという理由でこの位置に。シーソーペダルは若い世代への提案の意味も。

【揺れるテールセクション】単気筒らしい鼓動を表現するため、テールのマウントラバーは硬さをチューニング。タンクもマウントラバーを工夫している。

エンジン設計プロの眼:とても理にかなった設計だ

このエンジンは、今の時代にロングストロークの空冷単気筒エンジンを作ったらどうなるかという問い掛けの最良解になっていると思います。シリンダー上をオイルで冷却していること、1次バランサーを2軸にしてウエイトを左右に振り、小さく設計している点など、素晴らしいですね。2軸の1次バランサーという設計自体は、40年以上前からホンダ自身がやっていたもの(’80年のCB250RSなど)ですが…。2バルブなのもドコドコ感を狙ったものでしょう。[イナガキデザイン代表 稲垣一徳氏]

※本内容は記事公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※掲載されている製品等について、当サイトがその品質等を十全に保証するものではありません。よって、その購入/利用にあたっては自己責任にてお願いします。※特別な表記がないかぎり、価格情報は税込です。

あなたにおすすめの関連記事

後発GB350SはSTD+4.4万円で'21年7月に追加デビュー これぞ単気筒! ロングストロークの鼓動感とトラクション、立派な格ながらスリムさも併せ持つ「GB350」は、生まれながらにして稀代の名車[…]

雑味のないパルス感のGB350。振動にレトロを感じるSR400 ヤマハのSR400は、'10年型での燃料供給インジェクション化、'19年型のキャニスター追加など、近年は数々の熟成を受けて環境規制適合化[…]

洗練されたメカのGB。古典を今に伝えるSRGB vs SR スタイリング比較GB vs SR ライディングポジション比較GB vs SR パワーユニット&シャーシ比較GB vs SR 装備比較 空冷シ[…]

ライディングポジションの差が2車のキャラクターを分ける 最初に述べてしまうと、SとSTDの差は驚くほど大きいわけじゃない。新設計の348cc単気筒エンジンが核となって生み出される、新GBの世界観はどち[…]

古めかしい振動はなく、あるのは楽しい鼓動感のみ 「これまで人気があった他社のさまざまなレトロ系モデルを徹底的に研究し既存のライダーに愛されてきた理由を探る一方で、これからバイクに乗る若い人たちにとって[…]

最新の記事

- 三ない運動撤廃から10年! 車王国群馬県が取り組む高校生への二輪車講習会<前編:経緯と現状>

- 「えっ、ポルシェ初めてのFRで?!」ル・マンを完走した4気筒レーシングマシン、なぜ“破格”の4000~6000万円に?

- 世界GP王者・原田哲也のバイクトーク Vol.156「翌年の契約が取り沙汰される時期に俄然速くなるライダーもいる?」

- 【完全保存版】ホンダ CB400SF/SB 歴代モデル図鑑(1992-2020)|伝説の4気筒ネイキッド、30年の軌跡

- CT125ハンターカブの走りを変える! シフトアップ「イニシャルアジャスター」の魅力とカスタム術

- 1

- 2