鈴鹿8耐がRKのドライブチェーンを毎年鍛え続けている【50年カンパニー Vol.7 アールケー・ジャパン 耐久レース編】

チェーンメーカーのRK(アールケー)ジャパンの最新のカタログの表紙には、「レースから製品へ」というキャッチコピーが踊る。今回、技術開発部部長の福島康文さんと、営業部部長の山田博康さんにRKジャパンの約80年に及ぶ歴史を語っていただいたが、その歴史はまさにレース、それもロードレース、さらに言えば耐久レースとともにあった。我々ライダーの足元を確実に、そして強靭かつしなやかに守ってくれるドライブチェーンには、ロードレースという極限の場で生まれた確かな信頼性が息づいているのである。

●取材/文:Nom ●写真;柴田直行、徳永茂、アールケー・ジャパン ●BRAND POST提供:アールケー・ジャパン

2つの優勝がRKの進む道を決めた

創業から30年後、Bold’or24時間耐久レースと鈴鹿8時間耐久レースの勝利によって、RKはレースという場に自らのアイデンティティを見出し、それ以降、企業として、チェーンメーカーとしてレースとともに歩む指針を定めたのだった。

「Bold’or24時間耐久レースでの結果によって、ホンダさんに高い評価をいただいたことで我々の進む道が定まったと言っていいと思います」(山田)

ホンダファクトリーのHRCとの関係も非常に密なもので、’83年にフレディ・スペンサーがNS500でチャンピオンに輝いた当時から、マシンにはRKのロゴが貼られていた。以来、ロードのファクトリーはRKを使用する。

ホンダがNXRで’86年にダカールラリーに挑んだ際、RKはそれまでよりも強力に異物の侵入を防ぐ性能を持つXWリングを開発。’89年までのホンダのダカールラリー4連覇を支えた。

シールチェーンの黎明期ならではのこんなエピソードもあるという。

「1978年の8耐のとき、モリワキさんにチェーントラブルが発生し、ヨシムラさんに相談したんだそうです。それで、ヨシムラさんはなけなしのOリングチェーンを1本、モリワキさんに提供したと聞いています」(福島)

ちなみに、1978年の鈴鹿8耐でモリワキはグレーム・クロスビーとトニー・ハットンのペアで3位に入賞している(マシンはカワサキ・Z1)。この結果も、RKのOリングチェーンの賜物だったかもしれない。

福島は、チェーンに求められるものはバランスだと言う。

切れない・伸びないという耐久性を担保した上で、軽く、強く(ひっぱり強度と剛性の両方)あることが求められる。しかし、軽くするためにチェーンを構成する個々のパーツを薄く・軽く作れば強度に問題が生じる。また、耐久性を上げるために個々のパーツを丈夫に作ろうとすると、今度は重量が嵩んでしまう。市販車用ならまだしも、極限のシチュエーションで争う世界最高峰のロードレースでは数グラムというほんのわずかな重量増も結果を大きく左右することになってしまうのだ。

そして、チェーンに封入されたグリースを外部に漏れ出さないようにする役割のシールも、非常に重要な構成パーツ。1975年にOリングが開発された後も、1985年にXWリング、1995年にUリング、1999年にUWリングと形状を進化させながら現在に至っている。

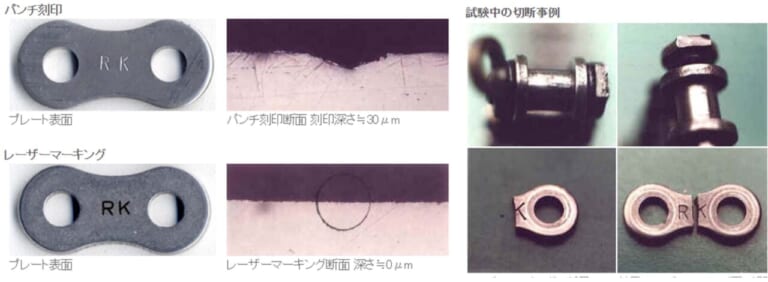

1995年に導入された、パーツ表面に文字を刻印する際にへこみが生じないレーザー刻印によって、刻印部分からの切断などを防ぐ効果を発揮。現在、RKのシール付きチェーンはすべてレーザーマーキングが採用されている。

「呼び方やパーツ構成は同じでも、シール自体は日々進化していて、開発された当時と現在では、まったく別物のシールになっていると言っても過言ではないと思います」(山田)

「とても小さなパーツですが、材質、硬さなど素材メーカーさんも日々開発を進めてくれていて、これはどうだ、あれはどうかと検討を重ねています」(福島)

RKチェーンの最高峰モデルであるXWシールを使用するXREシリーズ。2021年のEWCでヨシムラ、YART、TSR、SRCカワサキがこのチェーンの525サイズを使用して24時間を走り切り、ヨシムラが優勝。まさに、レースから製品へを実践しているのだ。

わずか2週間で作った8耐スペシャル

切れない・伸びない、潤滑性に優れ、耐久性があって軽いチェーンを作るために日々開発・テストを重ねているが、一発勝負のレースの場だと思いもよらぬトラブルが生じることもあるという。

ある年、某メーカーが鈴鹿8耐用のベースマシンとなる1000ccのブランニューモデルを投入したときのことだ。

8耐前のテスト走行が鈴鹿サーキットであり、そのブランニューの1000ccで参戦するチームが練習走行をしていたとき、信じられないトラブルが起こった。ピットアウトしてコースに出て行ったマシンのチェーンが、たった1周ももたずに伸びてしまうという現象が続出したのだ。

「私も鈴鹿サーキットに練習を見に行ったんですが、前日の練習のときからそのトラブルは起こっていて、ピットに行くと監督もライダーもみんな『どうなってるんだ!』と怒ってるんです。私も何でこんなことになるのかまったく分からないままでした。8耐決勝の2週間前にまたテスト走行があったんですが、そのときも走るたびにチェーンが伸びてしまう。

正直、これはチェーンの問題じゃなく、その頃、車両に導入され始めた電子制御など、マシン側の問題じゃないかと思ったんですが、チームは『とにかく絶対に切れないもの、絶対に伸びないチェーンを持ってこい!』と言うばかり。

そこで、材料をプレスする工程から部品つくりまで一からやり直して、ベンチを回してテストをして、2週間で8耐用のチェーンを納品しました」(山田)

「通常は3トン500くらいの力がかかると切れるところを、4トン500の力がかかっても大丈夫なように、プレートの厚みも増し、ピンも太くしたりと、いじれるところはすべていじりました。こんなに頑丈にしなくてもいいのにと思いつつ、とにかく耐久性を上げようとできることはすべてやりました」(福島)

レースで成長してきた会社としての意地。ただそれだけで、不可能と思われた納期でその年の鈴鹿8耐用のチェーンが完成したのだった。

チェーンの製造工程

RKの体には「耐久」という名の血が流れている

インタビューを行った会議室に、「二輪ブランド戦略」という言葉が書かれたポスターが張ってあった。

「ウチの役員が立てた世界一のブランドになるための戦略なんですが、『レースで培った技術を一般製品に適用する』、『レースフィールドで得られたシール技術と剛性に優れ、かつ軽量な製品設計』と、とにかくレース、レースなんですよ。いまどきこんなことを言う会社はないんじゃないかとも思うんですが、ウチのブランド自体がレースで培われたものなので、そこを方針転換する必要もなく、そこをさらに大事にして、レースをもっと活用しようとしています」(山田)

こちらは本社工場1階にある社員食堂の壁。キャッチコピーとともに、レースの写真やポスター、関連グッズが展示されている。

実際、RKは現在、二輪ロードレースの最高峰であるモトGPクラスでHRC、アプリリア、KTMのファクトリーチームなどにチェーンを供給していて、シェアは45%になるという。世界耐久選手権(EWC)でもトップチームのほとんどがRKのチェーンを使用している。

なのに、RKにとっての「レース」は鈴鹿8時間耐久レースなのだという。

「8耐が近づくと、やっと祭りの時期が来たなとソワソワしちゃうんです。村祭りが近づくと、そろそろ太鼓の準備をしなくちゃいけないとか、そういうのがありますよね。それと同じで、直接レースに携わっているスタッフはもちろん、社員もみんなそんな気持ちになるんです。1978年の第1回鈴鹿8時間耐久レースで勝ったことがRKという会社のその後の方向性を定めて、自分たちには8耐が非常に大事なんだと、会社に入ると誰もが自然とそれを理解するんです。言ってみれば、RKの体の中には『耐久』という血が流れているんだと思っています」(山田)

「レースから製品へ」。この言葉を確実に、そして連綿と受け継いでいくためには、確実性、信頼性、安定性がチェーンに求められる耐久レースこそがRKの究極の開発の場なのである。これまでも、そしてこれからも。

ドライブチェーンは偶数リンクだが、最適なスイングアーム長を維持したいが120リンクだと届かず、122リンクだと長い。そんな時、121リンクのドンピシャのサイズに合わせるために、半コマの専用チェーン(写真上・産業機械用)をRKは用意。この半コマリンクのおかげで、成績がアップしたと感謝されたという。

第1回鈴鹿8時間耐久での優勝以来、RKとヨシムラは特別な関係を築いてきた。それは、3代目社長の加藤陽平さんの時代になっても変わらない。写真は、昨年のEWCを制したヨシムラ SERT Motulチーム(今年の鈴鹿8耐では転倒を喫しながら3位入賞)。

※本記事はアールケー・ジャパンが提供したもので、一部プロモーション要素を含みます。※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※特別な表記がないかぎり、価格情報は税込です。